Sarah Stalder

Jedes Alter zählt – Gemeinsam gegen Altersdiskriminierung

Schon mal als «zu jung» oder «zu alt» angesehen worden? Teile deine Erfahrung und forsche mit uns! Die Beiträge fliessen in die Forschung zu Altersdiskriminierung, sozialer Teilhabe, Chancengleichheit und Inklusion in der Schweiz ein. So leisten Teilnehmende einen direkten Beitrag zu neuem Wissen, das Politik, Gesellschaft und Forschung nutzen können.

ZüriCats

Wir verbinden Katzenhalter:innen mit Wissenschaftler:innen, um Erkenntnisse über die Gesundheit von Katzen zu gewinnen! Entscheidend für unsere Studie ist die Analyse von Katzenkot.

Feldforschung in der Stadt Zürich: Kommunikation & Freiwillige im Projekt «Igel gesucht»

Dies ist ein Blogbeitrag in der Serie «Best Practice Wissenschaftskommunikation»

Autorinnen: Claudia Kistler und Anouk Taucher

Hintergrund

Der Lebensraum des Europäischen Igels hat sich in den letzten 50 Jahren durch die intensive Landwirtschaft stark verändert. Anstelle der Kulturlandschaft mit kleinräumigen Strukturen wie Hecken, Gehölze und kleineren Acker- und Wiesenflächen breiteten sich ausgeräumte Landschaften aus. Die Folge war, dass in diesen Gebieten die Igelpopulationen abnahmen, wie mehrere Studien aus verschiedenen europäischen Ländern ergaben. In städtischen Gebieten hingegen scheint sich die Art besser halten zu können, allerdings gerät sie auch hier vermehrt unter Druck, da immer mehr Flächen verdichtet und versiegelt werden und damit Grünräume verloren gehen (Abb.1). Untersuchungen des Citizen-Science-Projekts StadtWildTiere zeigen, dass in der Stadt Zürich die Verbreitung der Igelpopulation zwischen 1992 und 2017 um 17 Prozent und die Anzahl der Igel um 40 Prozent abgenommen hat. Aufgrund dieser Zahlen wurde der Igel in der neuesten Roten Liste erstmals als potenziell gefährdet eingestuft. «Rote Listen sind anerkannte wissenschaftliche Gutachten, in denen der Gefährdungsgrad von Arten dargestellt ist. Sie werden in der Schweiz im Auftrag des BAFU von Fachpersonen erstellt.» (

Daher haben wir im Rahmen der StadtWildTiere 2024 in der Stadt Zürich ein Igelprojekt durchgeführt mit dem Ziel, die aktuelle Situation der Igel genauer zu untersuchen und die Ursachen für seine Gefährdung zu ermitteln (Abb. 1). Im Projekt haben uns zahlreiche Citizen Scientists bei der Sammlung der Daten unterstützt.

Kommunikation mit den Citizen Scientists

Das Projekt StadtWildTiere unterhält zum einen ein Netzwerk von Freiwilligen, die regelmässig an wildtierbiologischen Projekten teilnehmen. Diese laden jeweils per Email dazu ein, mitzumachen. Um potenzielle Freiwillige aus der Bevölkerung zu gewinnen, setzten wir auf kleinere Plakate, die wir sehr zahlreich überall in der Stadt platzierten (Abb. 2). Auch die sozialen Medien (Instagram und Facebook) nutzten wir für Aufrufe zum Mitmachen.

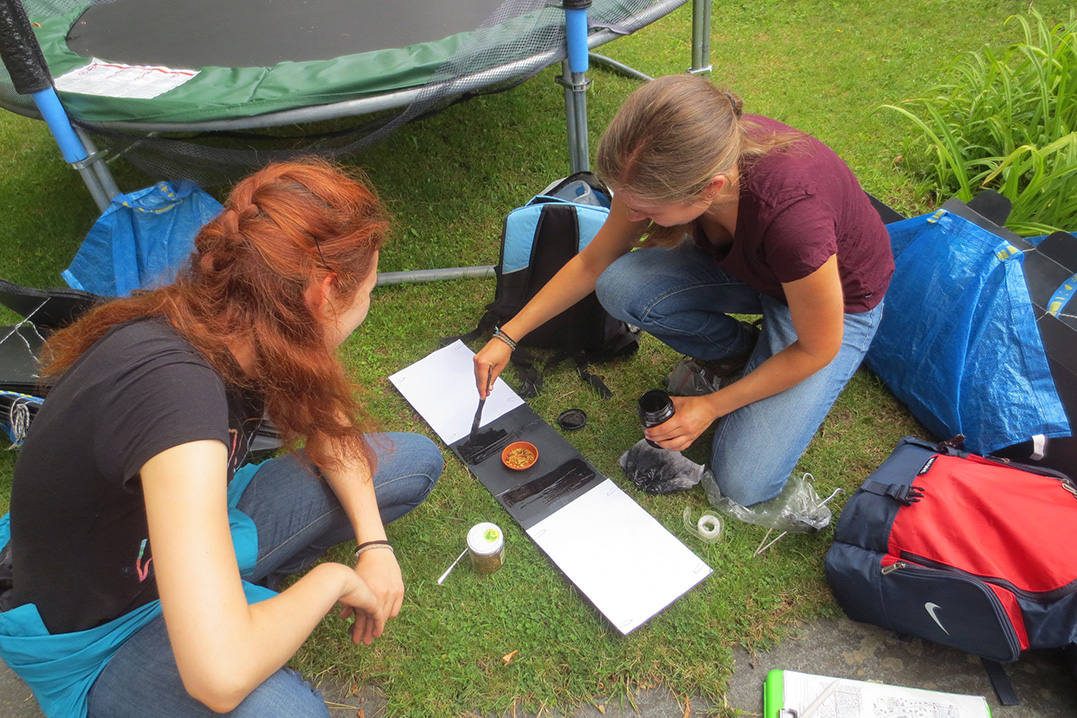

Für das Projekt «Igel gesucht» veranstalteten wir für die Freiwilligen zu Beginn Weiterbildungen (Abb. 3), an denen wir das Ziel des Projekts und die Igelbiologie vorstellten sowie die Methoden und die Einsatzmöglichkeiten erklärten. Im Verlaufe des Projekts, welches von Mai bis Oktober dauerte, boten wir Exkursionen an und belieferten die Freiwilligen ein bis zwei Mal pro Monat mit weiteren Informationen per Email und viermal im Jahr mit Neuigkeiten per Newsletter, der auch an Interessierte geht. Zum Schluss luden wir alle Beteiligten an ein Austauschtreffen ein, an dem wir erste Resultate präsentierten und – was sehr wichtig ist – Rückmeldungen einholten.

Nach Abschluss des Projekts schalteten wir für die Beteiligten auf der Website der StadtWildTiere den Schlussbericht, eine interaktive Karte mit den Resultaten sowie das Projektvideo auf.

Einsatzmöglichkeiten der Citizen Scientists

Für die Erhebung der Daten setzten die Wissenschaftler:innen der SWT auf drei verschiedene Methoden: Beobachtungsmeldungen, Spurentunnel und die Fang-Wiederfang-Methode. Es sind alles nicht-invasive Methoden, die für die Igel ungefährlich sind. Bei den beiden letzteren ergab sich für die Citizen Scientists die Gelegenheit, diese wichtigen Methoden der Wildtierbiologieforschung kennenzulernen und umzusetzen.

1. Beobachtungsmeldungen

Damit wir die Verbreitung der Igelpopulation von der Stadt Zürich erfassen konnten, haben wir die Zürcher Bevölkerung über verschiedene Kanäle wie Medienberichte, Flyer oder Plakate (Abb.4) dazu aufgerufen, Beobachtungen von Igeln auf der Meldeplattform stadtwildtiere.ch zu melden.

2. Spurentunnel

Mit Hilfe der Spurentunnel (Abb. 5) kann man sowohl das Vorkommen als auch die Verbreitung von Igeln in einem Gebiet erheben. Die Spurentunnel enthalten eine Einlage aus A4-Papier, einen Farbstreifen und einen Köder in der Mitte. Trippelt ein Igel durch den Tunnel, hinterlässt er seine Fussabdrücke auf dem Papier. Die Freiwilligen halfen mit, in vorgegebenen Quadraten von der Grösse von einem Quadratkilometer geeignete Standorte für die Spurentunnel zu finden, diese dort aufzustellen und während fünf Tagen hintereinander täglich auf Spuren zu kontrollieren.

3. Igelzählung

Die Fang-Wiederfang-Methode haben wir angewendet, um die Populationsgrösse der Igel in der Stadt Zürich zu schätzen. Dazu haben wir in sechs Gebieten der Stadt während acht Nächten von 22 Uhr bis 2 Uhr alle Igel, die wir gefunden haben, mit kleinen Schrumpfschläuchen an den Stacheln markiert (Abb. 6). Auf diesen nächtlichen Suchgängen wurden wir von Freiwilligen begleitet, die uns bei der Suche halfen und bei der Markierung assistierten.

Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Citizen Scientists

Im Verlaufe der Zusammenarbeit mit Freiwilligen in den verschiedenen Projekten können wir immer wieder wertvolle Erfahrungen sammeln. Zum einen merken wir, wo wir die Freiwilligen fachlich gut anleiten müssen. Zum anderen geben uns die Beteiligten wichtige Rückmeldungen, wie wir unsere Kommunikation verbessern und das Mitforschen besser an die Kapazitäten der Freiwilligen anpassen können.

Im Projekt «Igel gesucht» wurde klar, dass wir die Freiwilligen verstärkt auf folgende Punkte hinweisen müssen, damit die Resultate wissenschaftlich verwertbar sind:

- Die eingesetzten Methoden müssen konsistent angewandt werden.

- Sie dürfen nicht eigenmächtig Änderungen am Ablauf vornehmen.

- Es müssen auch leere Protokollblätter abgegeben werden, da dies auch Resultate sind.

Aus den Rückmeldungen der Beteiligten lernten wir wiederum:

- Die wildtierbiologischen Methoden, die wir einsetzen, müssen gut und verständlich beschrieben sein.

- Anleitungen, die zu lange sind, werden nicht gelesen.

- Als Reaktion auf verhinderte Teilnahmen an den Infoanlässen entwickelten wir mit Videos neue Informationsformen.

- Als neue Kommunikationsform erstellten wir Projektvideos, die einen anschaulichen Einblick ins Projekt und zu den Resultaten bieten und auch in den sozialen Medien verwertbar sind.

Fazit

Es hat sich in diesem Projekt wieder gezeigt, dass Igel in der Bevölkerung sehr beliebt sind und die Leute sich gerne in Igelprojekten engagieren und zu einigem zeitlichen Aufwand bereit sind. Daher kann der Igel als eine Flagship-Art dienen, die auf andere Arten ausstrahlt, so zum Beispiel auf Amphibienarten wie der Bergmolch, der Feuersalamander oder verschiedene Krötenarten, aber auch auf Reptilienarten wie der Blindschleiche oder auf kleine Säugetiere wie die Spitzmäuse.

In der Kommunikation mit den Freiwilligen ist wichtig, dass die Projektziele offen kommuniziert und der wissenschaftliche Arbeitsprozess gut erklärt werden. Dazu braucht es gezielte Informationen und eine genaue Anleitung der Freiwilligen, damit gute Daten aus den Projekten resultieren. Für Fragen der Freiwilligen sollte man zudem stets gut erreichbar sein und ihnen bei zeitlichen Engpässen bezüglich des Zeitaufwandes, wenn möglich entgegenkommen, soweit es die Datenaufnahme erlaubt. Die Feedbackrunden zum Abschluss des Projekts erlauben zum einen, dass die Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen untereinander und mit uns teilen und zum anderen, dass wir diese Feedbacks in die Kommunikationsarbeit für zukünftige Projekte einfliessen lassen können.

Veröffentlicht am 24.09.2025.

Alle Bilder © stadtwildtiere.ch

Abb. 1: Durch die zunehmende Verdichtung und Versiegelung gehen wertvolle Grünräume als Lebensraum für Igel verloren.

Abb. 1: Durch die zunehmende Verdichtung und Versiegelung gehen wertvolle Grünräume als Lebensraum für Igel verloren.  Abb. 2: Mit kleinen Plakaten haben wir Freiwillige gesucht, die uns bei der Igelsuche unterstützen.

Abb. 2: Mit kleinen Plakaten haben wir Freiwillige gesucht, die uns bei der Igelsuche unterstützen.  Abb. 3: Die Weiterbildung, die wir für die Freiwilligen anboten, wurde rege genutzt.

Abb. 3: Die Weiterbildung, die wir für die Freiwilligen anboten, wurde rege genutzt.  Abb. 4: Mit grossen Plakaten haben wir die breite Bevölkerung dazu aufgerufen, Igel auf unserer Plattform zu melden.

Abb. 4: Mit grossen Plakaten haben wir die breite Bevölkerung dazu aufgerufen, Igel auf unserer Plattform zu melden.  Abb. 5: Freiwillige lernten unter Anleitung das Präparieren und Aufstellen der Spurentunnel. Anschliessend übernahmen sie die Verantwortung für ein Gebiet.

Abb. 5: Freiwillige lernten unter Anleitung das Präparieren und Aufstellen der Spurentunnel. Anschliessend übernahmen sie die Verantwortung für ein Gebiet.  Abb. 6: Auf nächtlicher Igelsuche. Anouk Taucher versieht für die Fang-Wiederfang Methode einen Igel mit farbigen Markern.

Abb. 6: Auf nächtlicher Igelsuche. Anouk Taucher versieht für die Fang-Wiederfang Methode einen Igel mit farbigen Markern. Winti Scout – der Stadtflora auf der Spur

Crowdsourcing im Bildarchiv der ETH-Bibliothek

Verbessern Sie Metadaten bzw. georeferenzieren Sie historische Bilder des Bildarchivs der ETH-Bibliothek.

«Museum Sangallense» –Eine Sammlung, die Geschichte schreibt

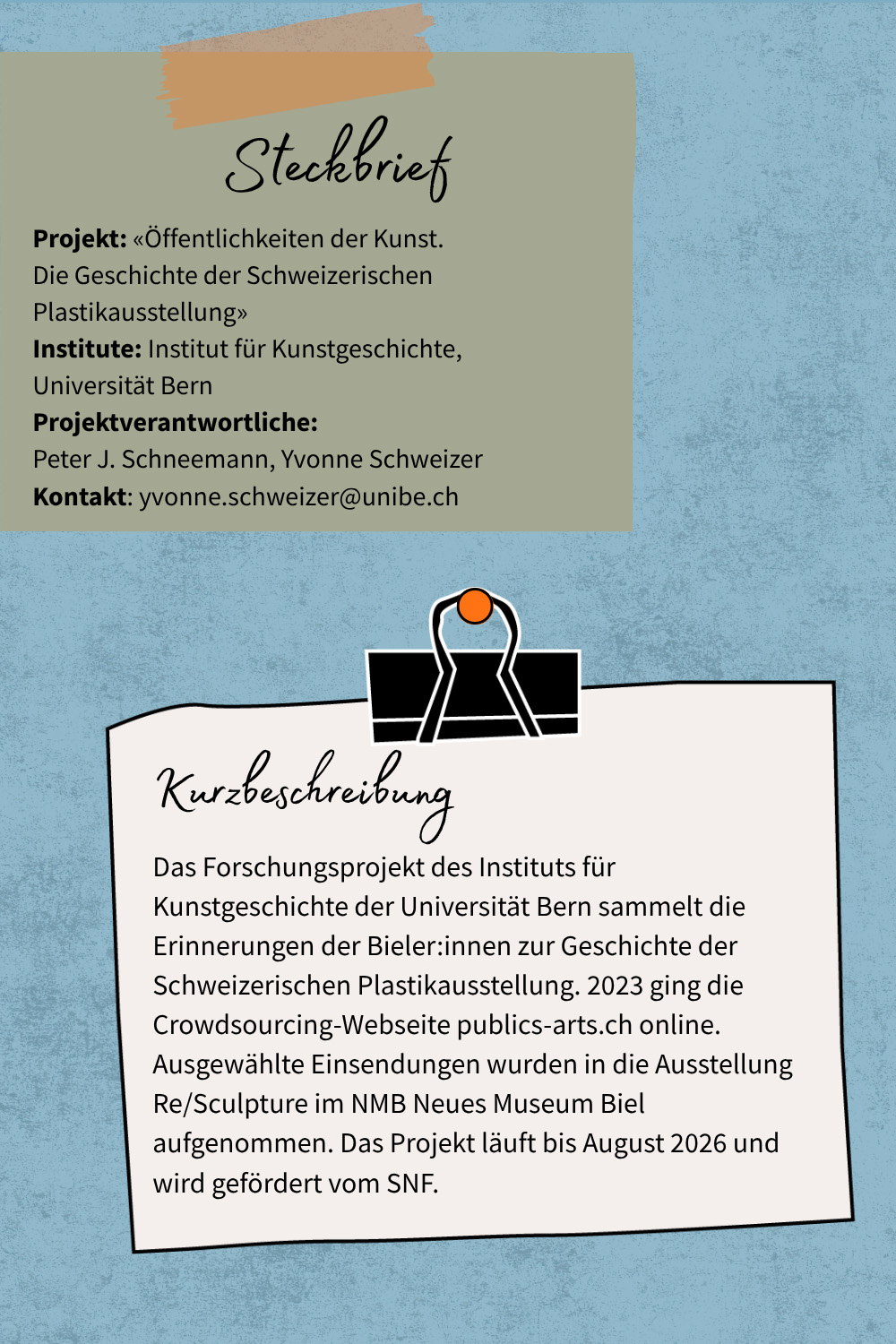

Öffentlichkeiten der Kunst. Die Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung

Dies ist ein Blogbeitrag in der Serie «Best Practice Wissenschaftskommunikation»

Autorin: Yvonne Schweizer

Das Forschungsprojekt des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Bern sammelt die Erinnerungen der Bieler:innen zur Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung. 2023 ging die Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch online. Ausgewählte Einsendungen wurden in die Ausstellung Re/Sculpture im NMB Neues Museum Biel aufgenommen. Das Projekt läuft bis August 2026 und wird gefördert vom SNF.

Das Forschungsprojekt des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Bern sammelt die Erinnerungen der Bieler:innen zur Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung. 2023 ging die Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch online. Ausgewählte Einsendungen wurden in die Ausstellung Re/Sculpture im NMB Neues Museum Biel aufgenommen. Das Projekt läuft bis August 2026 und wird gefördert vom SNF.

Crowdsourcing in den Geisteswissenschaften

Welche Nutzungen und Umnutzungen finden an Kunst im öffentlichen Raum statt? Wie kann eine Ausstellung zu Skulptur im öffentlichen Raum aus der Sicht des Publikums erzählt werden? Diese Fragen beschäftigen ein Forschungsteam von Kunsthistoriker:innen der Universität Bern, das dafür das partizipative Citizen Archive publics-arts.ch gestartet hat. Anlass dazu gibt ein Forschungsprojekt zur Schweizerischen Plastikausstellung, der grössten und ältesten Ausstellungsreihe zur Skulptur im öffentlichen Raum. Sie findet seit 1954 in regelmässigen Abständen im Freien in Biel/Bienne statt.

Die Webseite richtet sich an die Bieler Zivilgesellschaft, die in mehreren aufeinander aufbauenden Medienkampagnen und Kulturanlässen dazu aufgerufen wurde, ihre Erinnerungen an die Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung zu teilen. Hochgeladen werden können alle Dateiformate: Fotografien, Texte, Audiobeiträge, Zeitungsausschnitte, Filme – alles, was sich in privaten Alben und Kisten auf dem Estrich finden lässt.

Partnerin des Projekts ist das NMB Neues Museum Biel unter der Leitung von Bernadette Walter, mit deren Team 2024 die Retrospektive Re/Sculpture zu 70 Jahren Schweizerische Plastikausstellung umgesetzt wurde (Abb. 1). Ausgewählte Einsendungen aus dem Citizen Archive waren in die Ausstellung integriert. Sie erhielten Sichtbarkeit über die Webseite hinaus. Einzelne Zusendungen beeinflussten die Ausrichtung der Themenschwerpunkte von Re/Sculpture. So machte uns Annelise Zwez per Audiobeitrag mit ihren Thesen zum Gender Gap der Ausstellungsreihe vertraut. Ihr Beitrag war schliesslich in der Ausstellung zu hören. Auf diese Weise ist die Stadtbevölkerung in die Geschichtsschreibung eingebunden. Citizen Science wird somit unter dem Aspekt eines Co-Designs von Wissenschaft verstanden.

Im Folgenden werden die einzelnen Projektetappen mit den jeweiligen Kommunikationsstrategien vorgestellt.

Von der Idee...

Ziel des Forschungsprojekts ist die erstmalige Bearbeitung des Archivs der ältesten und bedeutendsten Ausstellungsreihe zur Skulptur im öffentlichen Raum der Schweiz. Über die mehrmonatige Laufzeit ist die Schweizerische Plastikausstellung besonders niedrigschwellig zugänglich, denn sie findet traditionell nicht in Kunstinstitutionen, sondern auf offener Strasse und mitten im Stadtzentrum statt. Entsprechend ist ihr Publikum besonders divers: von interessierten Kunstbesucher:innen über zufällig Hineingeratende bis hin zu begeisterten Fans oder empörten Mitbürger:innen. Jede:r Bieler:in entwickelt eine starke Meinung zur jeweiligen Ausgabe. Viele brachten sich in der Vergangenheit in die Umsetzung selbst mit ein, so dass die Ausstellungsreihe auch ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der vielsprachigen Stadt Biel/Bienne geworden ist. Besonders deutlich zeigte sich das zivilgesellschaftliche Potential anlässlich Thomas Hirschhorns Robert Walser-Sculpture auf dem Bahnhofsplatz, der bis dato letzten Ausgabe der Schweizerischen Plastikausstellung. Über den Sommer 2019 hatten der Künstler, lokale Vereine, Initiativen sowie die Bieler:innen gemeinsam einen Begegnungsort im Freien errichtet.

Erste Stichproben im Archiv zeigten, dass zahlreiche administrative Unterlagen erhalten waren – darunter Rechnungen, Sitzungsprotokolle, Zeitungsausschnitte, der Briefverkehr mit Künstler:innen sowie Auftragsfotografien der Ausstellung. Wie sich jedoch das Publikum gegenüber der Ausstellungsreihe äußerte, welche Perspektive Besuchende einnahmen und welche Eindrücke sie fotografisch festhielten, ergab sich in den meisten Fällen nicht aus dem offiziellen Archiv zur Ausstellung. Deshalb war im Forschungsdesign ein Citizen Science-Teilprojekt vorgesehen, für dessen Umsetzung Ressourcen bei Förderinstitutionen angefragt und gesprochen wurden. Für die Programmierung der Webseite kooperierte das Forschungsteam mit Tobias Hodel, Professor und Leiter des Bereichs Digital Humanities an der Universität Bern.

...Zur Umsetzung

Mai 2023

Der Startschuss fiel mit der Aufschaltung der Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch.

Verbunden war der Launch mit einer aufwändigen Medienkampagne, die von der Universität Bern und der Stiftung Schweizerische Plastikausstellung mitgetragen wurde. Die Medienmitteilung zirkulierte via Twitter und konnte Berichterstattung beim SRF Kulturradio erzielen (Abb. 2). Das Forschungsteam war an zwei Sonntagen auf dem Bahnhofsplatz in Biel mit einer Selfie-Installation präsent und sprach Laufpublikum auf seine Erinnerungen an die Schweizerische Plastikausstellung an (Abb. 3). Der Anlass war in das Rahmenprogramm der Bieler Fototage eingebettet. Im Gespräch wurden Postkarten mit einem QR-Code zur Webseite verteilt. Das Projekt wurde auf der Webseite schweiz-forscht.ch gelistet . Es gab einen direkten Zusammenhang mit den Kommunikationsmassnahmen: Es liess sich beobachten, dass insbesondere die Berichterstattung in den klassischen Print- und Radiomedien Resonanz erzeugten. So kamen bis heute (Stand Mai 2025) rund 420 Beiträge zusammen.

Oktober 2023

Das Forschungsteam richtete im NMB den Anlass Bring Your Own Story im Zusammenhang mit dem UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes und in Kooperation mit dem überregionalen Verein memoriav aus (Abb. 4). Im Foyer des Museums befand sich eine Scan-Station für Dias sowie eine Audiostation zur Aufnahme von Oral History-Beiträgen. In lokalen Zeitungsberichten war am Tag des Anlasses dazu aufgerufen worden, mit persönlichen Erinnerungsstücken ins Museum zu kommen . Rund zehn Personen kamen an diesem Nachmittag mit ihren privaten Fotosammlungen und Geschichten vorbei – da mit der Abgabe ein hoher Rechercheaufwand verbunden ist, darf die Anzahl Beitragende als Erfolg verbucht werden.

Per Postwurfsendung erhielten alle Haushalte Biel/Biennes Werbepostkarten mit dem QR-Code zur Webseite.

August 2024

Die Ausstellung Re/Sculpture. Die Schweizerischen Plastikausstellungen Biel eröffnete im NMB mit einem grossen Fest, zu dem alle Beitragenden eingeladen waren. Ins Museum kamen an diesem Tag 250 Gäste (Abb. 5).

In der Retrospektive waren rund 600 Objekte und Dokumente zu sehen. Museum- und Forschungsteam verantworteten die Kuration gemeinsam – in der Umsetzung wurden die Zusendungen der partizipativen Webseite berücksichtigt.

Das Ausstellungskonzept stellte zwei Lesarten gegenüber (Abb. 6):

- eine chronologische, die sich an den Fundstücken aus dem offiziellen Stiftungsarchiv orientierte;

- eine thematische, für die sich das Kuratorinnen-Team wesentlich auf die Zusendungen des Crowdsourcings stützte.

Partizipative Displays sollten für ein Update der Ausstellung während der Laufzeit sorgen. So waren die Besuchenden aufgefordert, Erinnerungsstücke an die Schweizerische Plastikausstellung in einer dafür vorgesehenen Vitrine zu deponieren. Eine Fotowand konnte um eigene Porträts ergänzt werden. Die Ausstellung schloss mit dem Verweis auf die Crowdsourcing-Webseite und die Bitte, digitale Souvenirs einzureichen – im Vergleich zu den Anlässen, die zu persönlicher Begegnung einluden, zeigte das jedoch leider keine direkte Wirkung.

Das Rahmenprogramm der Ausstellung umfasste zahlreiche partizipative Anlässe, zu denen die Erinnerungen des Publikums an die Ausstellungsreihe geteilt werden konnten: Partizipative Stadtrundgänge (Abb. 7), künstlerische Performances und Filmscreenings zu Biels Skulpturen im öffentlichen Raum, Workshops für Kinder und Jugendliche sowie die Wiederholung des Anlasses „Bring Your Own Story“.

Von Risiken...

Es zeigten sich im Laufe des Projekts spezifische Anforderungen, die nicht im Voraus planbar waren und besonders den Kunstbereich betreffen. Zum einen gilt bei fotografischen Zusendungen ein Schutz durch das Urheberrecht. Alle auf publics-arts.ch veröffentlichten Fotografien mussten vom Team geprüft werden und gegebenenfalls das Veröffentlichungsrecht bei den Künstler:innen oder deren Vertretungsberechtigten eingeholt werden. Es kam allerdings nur in Einzelfällen vor, dass dem Projektteam eine Veröffentlichung versagt blieb.

Zweitens setzt eine Kuration mit partizipativem Anteil Planung, aber auch Flexibilität in der Ausstellungsplanung voraus. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor in der Planung der Ausstellung war etwa, wie viele Crowdsourcing-Einsendungen berücksichtigt werden können. De facto erreichten das Team bis kurz vor Ausstellungsbeginn Erinnerungsstücke und das Organisationsteam musste flexibel reagieren.

Drittens zeigte die Beteiligung an den partizipativen Displays besonders dann einen Effekt, wenn sie in Verbindung mit Anlässen im Rahmenprogramm standen oder aufgrund von persönlichem Austausch angeregt wurden.

...Und Erkenntnissen

Wer Citizen Science betreibt, erhält in der Regel ein direktes Feedback zur eigenen Forschung, gerade wenn Anlässe zum persönlichen Austausch einladen. Daraus zog das Forschungsteam grosse Motivation. Unbedingt zu empfehlen ist es, von Anfang an mit bestehenden Netzwerken und Initiativen vor Ort Kooperationen zu suchen. Die Anlässe im Rahmen von lokalen Kooperationen zeigten denn auch besonders signifikante Wirkung, insbesondere wenn damit eine Berichterstattung in Printmedien und Radio verbunden war.

Crowdsourcing zu Objekten ist mit einem Aufwand für die Citizen Scientists verbunden: Zusätzlich zum Rechercheaufwand müssen analoge Fotografien, Dias und Filme erst digitalisiert werden, bevor sie hochgeladen werden können. Aus unserer Erfahrung empfiehlt es sich, den Digitalisierungsschritt an Scan-Tagen anzubieten und den Citizen Scientists auf diese Weise ein digitalisiertes «Souvenir» zurückzugeben.

Veröffentlicht am 18. Juni 2025.

Abb. 1: NMB Biel/Bienne, Ausstellung Re/Sculpture © Yvonne Schweizer

Abb. 1: NMB Biel/Bienne, Ausstellung Re/Sculpture © Yvonne Schweizer Lebendige Thur

WildLIVE! - Entdecke wilde Tiere von zu Hause aus

Wild Mont Blanc

Join in via your smart phone to help identify animals in camera trap images taken across the Alps to help understand how climate change is affecting alpine species and environments.

What is the aim of the project?

Wild Mont-Blanc is a program developed by the Research Center for Alpine Ecosystems to measure how climate change is impacting different alpine environments, and understand how alpine species can (or cannot) adapt to their changing environment.

In this project, Zooniverse volunteers are helping by identifying emblematic species like chamois, ibex, marmot, snowshoe hare, deer, roe deer, alpine ptarmigan, and black grouse throughout the year and in all different climatic conditions from the base of the valley up to the high mountains.

Who can participate and how?

To participate in the project, all you need is internet access and a device (laptop, tablet, smart phone, etc.). Go to the project website and click on ‘Get Started’. There will be a short tutorial providing instructions on how to classify on the project. Take advantage of the ‘Talk’ discussion forum, if you have any questions and/or see something of interest that you want to spark a discussion with the research team around.

You can participate for as long as or as short as you’d like; i.e., 1 minute and 1 classification or a lifetime of participation. We welcome and appreciate any and all input!

What happens with the results?

All classifications are incorporated into the research team’s efforts to label the uploaded datasets. Each image is classified by many people and the results are aggregated to create a consensus result.

The research results are posted to here and shared with participants through newsletters and blog posts.

Participants can provide feedback through this link.