Sarah Stalder

Quell-Lebensräume im Berner Oberland aufspüren und bewerten

Wir suchen naturbegeisterte und motivierte Freiwillige, die uns bei der Beurteilung von Quelllebensräumen unterstützen möchten und dabei das schöne Berner Oberland erkunden dürfen. Um den Schutz von Quellen zu gewährleisten und weiter vorantreiben zu können, braucht es detailliertes Wissen über ihre Lage und ihren Zustand.

Um was geht es in dem Projekt konkret?

Quellen sind sehr kleine, wertvolle Lebensräume, die eine Vielzahl an einzigartigen und spezialisierten Tierarten beherbergen. Sie sind wahre Hotspots der Biodiversität. Viele natürliche Quell-Lebensräume sind heutzutage verschwunden oder zur Gewinnung von Trinkwasser gefasst worden. Auch durch die Landwirtschaft, den Siedlungsbau, Gewässerkorrektionen und den Klimawandel sind Quell-Lebensräume und ihre Bewohner häufig bedroht. Um den Schutz von Quellen zu gewährleisten und weiter vorantreiben zu können, bedarf es eines detaillierten Wissens über deren Lage und Zustand. Im Kanton Bern werden schon seit 2014 Quellen kartiert, welche im Geoportal des Kantons Bern öffentlich einsehbar sind. Während beispielsweise das Mittelland recht gut untersucht wurde, weisen andere Regionen, wie das Berner Oberland noch grosse Wissenslücken auf. Im Sömmerungsgebiet und höheren Gebietslagen kommen teils noch intakte Quell-Lebensräume vor, oder sie werden durch die Beweidung beeinträchtigt. Dort sind Quellen auch aufgrund von neuen Fassungen unter Druck. Die Kenntnis über die Lage und den Zustand dieser Quellen bildet die Grundlage, um gezielt zu sensibilisieren, Aufwertungen zu planen oder bei Fassungsprojekten einzugreifen und Ersatzmassnahmen zu fordern. Mit dieser dritten Erhebungsphase im Berner Oberland möchte der Kanton Bern (Gewässer- und Bodenschutzlabor / ANF) in Zusammenarbeit mit der UNA AG, die immer noch grossen Wissenslücken im Berner Oberland schliessen.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Für die Umsetzung dieses Projektes im Berner Oberland brauchen wir dringend deine Unterstützung! Wir suchen naturbegeisterte und motivierte Freiwillige, die uns bei der Beurteilung von Quelllebensräumen mit der sogenannten «Berner Methode» unterstützen möchten und dabei das schöne Berner Oberland erkunden dürfen. Es braucht keine Vorkenntnisse! Alle Freiwilligen erhalten eine Schulung durch die UNA AG. Nach dieser Schulung sind die Teilnehmenden dazu in der Lage, mit Hilfe eines Aufnahme-Protokolls selbständig Quellen zu erfassen und deren ökologischen Zustand zu beurteilen. Weiter werden Pläne mit potenziellen Quellstandorten verteilt, die möglichst zu überprüfen sind. Die Quellen können zwischen Ende April und Ende Oktober 2026 nach eigenem Zeitplan und Kapazitäten kartiert werden. Weitere Informationen erhältst du bei einer Online-Schulung. Möchtest du uns als Freiwillige/r bei diesem Vorhaben unterstützen und wichtige Informationen über Quellen im Berner Oberland oder Emmental sammeln? Dann melde dich bis zum 15. März 2026 an. Die Theorieschulung wird ca. Mitte/Ende März stattfinden. Kontakt für Fragen & Anmeldung: Corinna von Kürthy, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Ergebnisse werden am Gewässer- und Bodenschutzlabor geprüft und in die Datenbank des Kantons aufgenommen. Die Daten werden im Geoportal des Kantons öffentlich einsehbar sein. Die Kenntnis über die Lage und den Zustand dieser Quellen bildet die Grundlage, um gezielt zu sensibilisieren, Aufwertungen zu planen oder bei Fassungsprojekten einzugreifen und Ersatzmassnahmen zu fordern.

Luftqualität in Ihrem Zuhause

Wie beeinflussen Wohnverhalten und Gebäudeeigenschaften die Luftqualität zu Hause?

Um was geht es in dem Projekt konkret?

In der MARKOPOLO-Studie untersuchen wir, wie Gebäudemerkmale und das alltägliche Wohnverhalten die Zusammensetzung der Innenraumluft beeinflussen, insbesondere die Konzentration ultrafeiner Partikel. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie Aussenluft, Bauweise sowie Aktivitäten wie Lüften, Kochen oder Heizen die Luftqualität in Wohnungen prägen. Dieses Wissen ist wichtig, da Menschen einen grossen Teil ihrer Zeit in Innenräumen verbringen. Gemeinsam mit teilnehmenden Haushalten erforschen wir reale Wohnsituationen, um praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Teilnehmen können Haushalte in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn. Wir suchen nach Haushalten, die entweder

- in einem Minergie-zertifizierten Gebäude wohnen

- an einer stark befahrenen Strasse liegen

- über eine Feuerstelle in der Wohnung verfügen (z. B. Cheminée, Schwedenofen)

Pro Haushalt wird eine erwachsene Ansprechperson benötigt. Es ist kein spezielles Vorwissen nötig. Während der beiden Messwochen führen die Teilnehmenden ein kurzes Tagebuch zu den wichtigsten Aktivitäten. Die Messgeräte werden von uns installiert und abgebaut. Die gesamte Zeit pro Termin beträgt 60–90 Minuten für die Installation, 30-60 Minuten für den Abbau, plus täglich wenige Minuten für das Tagebuch.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Nach dem Ende der zweiten Messreihe erhalten alle teilnehmenden Haushalte eine persönliche Zusammenfassung mit den Ergebnissen der Luftmessung aus dem eigenen Haushalt. Die Ergebnisse der Studie werden nach Abschluss der Datensammlung und -analyse in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen enthalten ausschliesslich anonymisierte, zusammengefasste Auswertungen aller teilnehmenden Haushalte (ca. 60 Haushalte). Es werden keine Ergebnisse auf individueller Haushaltsebene veröffentlicht. Alle teilnehmenden Haushalte werden über die zusammengefassten Studienergebnisse informiert. Die Teilnehmenden tragen dazu bei, die Luftqualität in Wohnungen besser zu verstehen. Die Studie gehört zum Forschungsbereich Umwelt und Gesundheit und untersucht den Einfluss von Gebäudeeigenschaften und Wohnverhalten auf die Konzentration ultrafeiner Partikel und anderer Luftbestandteile in Innenräumen. So hilft jede Messung, herauszufinden, welche Faktoren die Luft in unseren Häusern prägen.

MAGIE - Kreative Märchengestaltung

Gestalten Sie mit uns die Märchen von morgen und förderen Sie damit die Entwicklung von Kindern.

Um was geht es in dem Projekt konkret?

MAGIE ist eine Citizen Science-Projekt, in dem wir gemeinsam mit Bürger:innen Märchen modernisieren und wissenschaftlich untersuchen, wie sich diese auf die Entwicklung von Kindern (4-8 Jahre) auswirken. Märchen prägen seit Jahrhunderten kulturelle Werte und die kindliche Entwicklung, enthalten jedoch oft überholte Rollenbilder und gewaltsame Darstellungen. Wie moderne, gemeinschaftlich adaptierte Märchen auf Kinder wirken, ist bislang wenig erforscht. Das Projekt setzt hier an: Es erprobt die partizipative Entwicklung von Märchen und untersucht deren Wirkung auf Sprache, Emotionen, Sozialverhalten von Kindern sowie auf die Eltern-Kind-Beziehungen.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Finden Sie Märchen einfach magisch, reflektieren Sie gerne über heutige Verhältnisse in Text und Bild? Möchten Sie sich aktiv in einem interdisziplinären Forschungsprojekt an der Schnittstelle von Kulturwissenschaft und Psychologie einbringen? Dann ist MAGIE (Märchen als Anhaltspunkte der Gestaltung individueller Entwicklungsmuster) Ihr ideales Citizen-Science-Projekt zum Mitmachen! Sie als Bürger:in können ihre Kreativität, Ideen und Erfahrungen in die kreative Märchenentwicklung einbringen und aktiv an der Gestaltung des Forschungsprozesses mitwirken. Keine Vorkenntnisse notwendig.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Wir treffen uns zu Workshops, Diskussionsrunden und weiteren Veranstaltungsformaten, um gemeinsam zeitgemässe Märchen zu entwickeln und das Forschungsdesign zu erarbeiten (ca. 1-2 Events pro Monat, Laufzeit 6 Monate). Es gibt ein Online-Portal für aktiv Partizipierende. Über unsere Website und Soziale Medien halten wir alle Interessierten auf dem Laufenden. Sie bestimmen den zeitlichen Aufwand selbst, wobei auch punktuelles Einbringen möglich ist. Durch Ihre Teilnahme an MAGIE unterstützen Sie die sprachliche, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern sowie eine positive Eltern-Kind-Beziehung. Zudem tragen Sie dazu bei, dass Märchen in der heutigen Zeit weiterleben und helfen mit, diese kulturell wichtigen Geschichten weiterzutragen.

Kollation griechischer Handschriften für Neuedition

Gemeinsam die Grundlage für die Neuedition der Pindar-Scholien schaffen!

Um was geht es in dem Projekt konkret?

Seit dem Jahr 2021 erarbeiten wir am Departement für Klassische Philologie der Universität Freiburg (CH) eine Neuedition der Pindar-Scholien mit deutscher Erstübersetzung und Erläuterungen. Bei diesen Scholien, die von antiken Gelehrten verfasst wurden, handelt es sich um umfangreiches Erklärungsgut zu den Lobliedern, die der griechische Dichter Pindar im 5. Jh. v. Chr. auf Sieger an den Olympischen Spielen und weiteren Sportfesten in Griechenland verfasste. Für die nächste Projekt-Etappe müssen 10 mittelalterliche Handschriften vollständig kollationiert werden.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Voraussetzung für die Kollation griechischer Handschriften sind gute Kenntnisse der altgriechischen Sprache, Freude an der Arbeit mit mittelalterlichen Handschriften sowie Zeit und Geduld. Bürger:innen werden in die griechische Paläographie und die Pindar-Scholien eingeführt, und die digital vorliegende Handschrift sowie der elektronisch vollständig erfasste Text werden per E-Mail als Grundlage für die Kollation übermittelt. Benötigt wird lediglich ein Computer. Das Ergebnis der Handschriften-Kollation wird anschliessend von den Bürger:innen per E-Mail übermittelt.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Auf der Grundlage der 10 vollständig kollationierten Handschriften edieren wir den griechischen Text der Scholien zu Pindars «Pythien» neu. Diesen Text übersetzen wir auf Deutsch und versehen ihn mit Erläuterungen, sodass die antiken Erklärungen zu Pindars Liedern auf Sieger in Delphi erstmals einem breiten Publikum zugänglich sein werden. Diese Scholien sind Teil der geplanten vierbändigen Ausgabe, die den Anspruch hat, zur neuen Standardedition der Pindar-Scholien zu werden. Die Neuedition der Pindar-Scholien bildet aufgrund von deren breitgefächertem Inhalt die Grundlage für Untersuchungen in den unterschiedlichsten Gebieten der klassischen Altertumswissenschaften: Klassische Philologie, Literaturwissenschaft, Alte Geschichte, Sportgeschichte, Archäologie, Religionsgeschichte und Musikgeschichte.

Stärkung der Rolle von Apotheken in der Darmkrebsvorsorge durch Einbeziehung der Perspektiven von Bürgern und Apotheken (BRIDGE-CRC)

Gemeinsam das Luzerner Darmkrebs-Screening-Programm zugänglicher machen!

Um was geht es in dem Projekt konkret?

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in der Schweiz. Wirksame Vorsorgeprogramme sind zwar verfügbar, die Teilnahme der Zielgruppe ist aber geringer als gewünscht. Apotheken sind ideale Partner für die Umsetzung von Vorsorgeprogrammen, doch ihre Rolle und die Präferenzen der Bürger:innen wurden bisher kaum berücksichtigt. Ein Team aus Bürger:innen und Apotheker:innen werden gemeinsam mit Forschenden zum einen untersuchen, welche Bedürfnisse Programm-(Nicht-)Teilnehmende und Apotheker:innen haben, um das Luzerner Darmkrebs-Screening-Programm zugänglicher zu machen und zweitens gemeinsam innovative Strategien entwickeln, um mehr Teilnehmende über Apotheken zu gewinnen.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Bürger:innen entwickeln gemeinsam mit Luzerner Apotheker:innen und dem Forschungsteam neue Informationsmaterialien sowie Apothekenprozesse zur Darmkrebs-Vorsorge. Dabei erhalten sie Einblicke in den Ablauf des kantonalen Darmkrebs-Screening-Programms und die eingesetzten diagnostischen Tests. Teilnehmen können Personen mit Wohnsitz im Kanton Luzern im Alter von 50 bis 69 Jahren mit durchschnittlichem Darmkrebsrisiko, unabhängig davon, ob sie bereits am Darmkrebs-Screening-Programm teilgenommen haben oder bisher nicht. Der Zeitaufwand umfasst ein Einzelinterview (60 Minuten) sowie zwei bis drei Abendworkshops (jeweils 90 Minuten). Vorwissen oder spezielle Ausstattung sind nicht erforderlich.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Einzelinterviews mit Bürger:innen werden aufgenommen, transkribiert und für die Analyse anonymisiert. In den Workshops fliessen ihre Rückmeldungen direkt ein: Gemeinsam mit Apotheker:innen und Forschenden werden Lösungen entwickelt, Prototypen vor Ort erarbeitet und von den Teilnehmenden aktiv getestet. Bereits ausgewertete Ergebnisse werden präsentiert und diskutiert. Die Schlusserkenntnisse des Projekts werden über verschiedene Kanäle sowie mit allen Teilnehmenden an einem Abschlussevent geteilt.

Eintüten - Woher kommt mein Essen?

Mach mit und erforsche, woher unsere Lebensmittel kommen!

Um was geht es in dem Projekt konkret?

Im Projekt erforschen Einwohner:innen der Region Lenzburg, wie sich eine regionale, saisonale und nachhaltige Ernährung am besten in den Alltag integrieren lässt. «Eintüten» lädt die Bevölkerung dazu ein, sich aktiv mit dem eigenen Lebensmitteleinkauf auseinanderzusetzen. In enger Zusammenarbeit mit der lokalen Landwirtschaft und der Firma catta werden zentrale Fragen rund um regionale und nachhaltige Ernährung erforscht:

- Woher stammen meine Lebensmittel?

- Wie und wo kann ich in meiner Umgebung regional und saisonal einkaufen?

- Welche Tipps und Möglichkeiten gibt es für einen nachhaltigen Einkauf?

- Was gehört neben regional und saisonal sonst noch zu nachhaltiger Ernährung?

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Das Projekt startet mit einem gemeinsamen Workshop Anfang März 2026 in Lenzburg. Die Teilnehmenden setzen sich mit Fragen zur Regionalität und Saisonalität auseinander und können direkt mit Fachpersonen sowie mit Landwirt:innen aus der Region ins Gespräch kommen und weitere Fragen zur nachhaltigen Ernährung zu klären. Danach erheben die Teilnehmenden zweimal innerhalb eines Monates mit einem Online Tool die Herkunft einiger Lebensmittel in ihrer Küche. Parallel gehen die Teilnehmenden mittels spielerischen Challenges aktiv auf die Suche nach regionalen Einkaufsmöglichkeiten und Produkten. Für eine Teilnahme braucht es kein Vorwissen, alle sind willkommen.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Daten, welche in der App erfasst werden (anonymisiert), werden von unserem Projektteam ausgewertet. Erste Resultate werden im Schlussworkshop vorgestellt und ausführlich im Schlussbericht diskutiert. Zudem wird im Startworkshop eine Online-Karte mit regionalen Einkaufsmöglichkeiten erstellt, welche öffentlich zugänglich sein wird.

Citizen Science für muskuloskelettale Gesundheit

Gestalte die muskuloskelettale Gesundheitsforschung von Morgen!

Um was geht es in dem Projekt konkret?

Muskuloskelettale Beschwerden wie Rückenschmerzen, Arthrose oder rheumatische Erkrankungen gehören in der Schweiz zu den häufigsten Ursachen für Schmerzen und Alltagseinschränkungen. In diesem Projekt bestimmen Betroffene selbst, welche Forschungsfragen Priorität haben sollen. Dazu wird ein vielfältiges «Citizen Science Board» von rund 30 Personen zusammengestellt, das in mehreren Workshops Erfahrungen austauscht und gemeinsam die wichtigsten Themen festlegt. Diese Prioritäten werden zusätzlich durch eine landesweite Online-Umfrage bestätigt. Unser Ziel ist es dadurch, die künftige Forschung nach den Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Alle Menschen mit akuten oder chronischen muskuloskelettalen Beschwerden können teilnehmen - von weitverbreiteten Problemen wie Rücken- oder Nackenschmerzen bis hin zu selteneren Erkrankungen. Für die Workshops ist kein Vorwissen nötig. Wer mitwirken möchte, kann zunächst eine kurze, unverbindliche Umfrage ausfüllen. Auf dieser Grundlage stellen wir eine vielfältige Workshop-Gruppe zusammen. Die Workshops selbst werden bedarfsgerecht online und vor Ort in verschiedenen Sprachregionen der Schweiz durchgeführt.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Das Projekt unterstützt die patientenzentrierte Gesundheitsforschung und die Umsetzung der Nationalen Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie), indem wir die Perspektive der Betroffenen einbeziehen. Die Forschungsprioritäten werden von den Teilnehmenden in drei partizipativen Workshops erarbeitet. Alle Beteiligten werden kontinuierlich über den Fortschritt informiert und erhalten abschliessend eine Zusammenfassung der finalen Ergebnisse. Diese fliessen in die Planung zukünftiger Forschungsprojekte ein.

Gemeinsam gegen spitalerworbene Lungenentzündungen

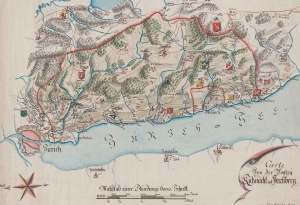

Einzigartige Landkarten der ZB: Prunkvolles und Geheimes

Jedes Alter zählt – Gemeinsam gegen Altersdiskriminierung

Schon mal als «zu jung» oder «zu alt» angesehen worden? Teile deine Erfahrung und forsche mit uns! Die Beiträge fliessen in die Forschung zu Altersdiskriminierung, sozialer Teilhabe, Chancengleichheit und Inklusion in der Schweiz ein. So leisten Teilnehmende einen direkten Beitrag zu neuem Wissen, das Politik, Gesellschaft und Forschung nutzen können.