Nikola Stosic

Zwischen Daten und Dialog: Wie Citizen Science die Geschichtswissenschaft verändert

Citizen Science hat in den letzten Jahren in vielen wissenschaftlichen Disziplinen, einschliesslich der Geschichtswissenschaften, an Bedeutung gewonnen. Doch was genau bedeutet es, wenn Bürgerinnen und Bürger aktiv in die historische Forschung einbezogen werden? Welche Potenziale bietet dieser Ansatz, und welche Herausforderungen müssen überwunden werden, um Citizen Science erfolgreich in die Geschichtswissenschaften integrieren zu können?

| Nikola Stosic ist Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |  |

«In den Geschichtswissenschaften sind theoretische Reflexionen zum Feld der Citizen Science bislang weitgehend ein Desiderat.» (Seite 16). Es gibt noch viel Potenzial für systematische Untersuchungen und theoretische Auseinandersetzungen, die bisher ungenutzt bleiben. Ein Überblick über zentrale Erkenntnisse aus der kürzlich erschienenen Publikation «Citizen Science in den Geschichtswissenschaften» bietet dazu spannende Einblicke.

Citizen Science in den Geschichtswissenschaften

Die Digitalisierung des Wissenschaftsprozesses ist mit der Öffnung der Wissenschaften für partizipative Formate auf verschiedenen Beteiligungsebenen eng verbunden. Citizen Science bzw. bürgerwissenschaftliche Ansätze gewinnen dabei auch in den Geschichtswissenschaften zunehmend an Bedeutung. Der Band gibt einen praxisorientierten Einblick in vorhandene Infrastrukturen sowie unterschiedliche Projektansätze in den Kernbereichen zivilgesellschaftlicher Beteiligung an historischer Forschung. Dabei werden exemplarisch Potenziale und Herausforderungen bei der Konzeption, Implementierung und Durchführung von historisch orientierten Citizen-Science-Projekten beleuchtet sowie Erfolgskriterien und künftige Perspektiven herausgearbeitet. Der Band möchte somit zur Debatte um die Nutzung von Citizen Science als Methode innerhalb der historischen Forschung beitragen.

Die Bedeutung informeller Momente

Einer der wertvollsten Aspekte von Citizen-Science-Projekten in den Geschichtswissenschaften zeigt sich oft in den unerwarteten Momenten. «Es sind die kleinen Momente des Austauschs, die […] häufig wichtige Forschungsergebnisse hervorgebracht haben – abseits von ausgearbeiteten Thesen, Hypothesen und Forschungsfragen sowie abseits von geplanten Formaten.» (Seite 10). Dieses Zitat verdeutlicht, dass wertvolle Erkenntnisse oft in spontanen Momenten entstehen, die ausserhalb der formalen Struktur eines Projekts liegen. Es betont die Notwendigkeit, innerhalb von Citizen-Science-Projekten flexibel zu bleiben und Raum für ungezwungene Diskussionen und Ideen zu lassen.

«Es sind die kleinen Momente des Austauschs, die […] häufig wichtige Forschungsergebnisse hervorgebracht haben – abseits von ausgearbeiteten Thesen, Hypothesen und Forschungsfragen sowie abseits von geplanten Formaten.»

Eine besonders fruchtbare Verbindung in der Geschichtsforschung ist diejenige zwischen Citizen Science und Oral History. Durch die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Erfassung und Analyse historischer Ereignisse wird es möglich, emotionale und subjektive Erfahrungen in die wissenschaftliche Arbeit einfliessen zu lassen. Dies bereichert nicht nur die Forschung selbst, sondern bietet auch der breiten Öffentlichkeit eine tiefere Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte. In diesem Kontext fungiert Citizen Science als Brücke, die akademische Forschung und persönliche Erlebnisse miteinander verbindet.

In einigen Projekten, wie beispielsweise dem im Buch beschriebenen #KultOrtDUS-Projekt, wird Oral History als Methode innerhalb eines Citizen-Science-Projekts verwendet. Hier werden Bürger:innen «nicht nur als Datensammler:innen» einbezogen, sondern auch als aktive Teilnehmer:innen, «die ihre eigenen Erinnerungen und Geschichten teilen und diese im Kontext der wissenschaftlichen Forschung reflektieren» (Seiten 187-204). Oral History kann als eine Methode betrachtet werden, die innerhalb von Citizen-Science-Projekten genutzt wird, um individuelle Perspektiven zu sammeln und zu analysieren. Oral History ist dabei nicht direkt eine Art von Citizen Science, aber sie kann in Citizen-Science-Projekten integriert werden, um deren Ziele zu erreichen.

| Oral History: «Als Methode der systemat. Befragung von Zeitzeuginnen und -zeugen für geschichtswissenschaftl. Zwecke entstand O. im angelsächs. Raum und lässt sich bis in die 1930er Jahre zurückverfolgen. Sie knüpft dabei an die zweifellos älteste Form geschichtl. Überlieferung überhaupt an, nämlich an die mündl. Tradierung. Die Methode soll dazu dienen, schriftlich nie festgehaltenes Expertenwissen, Erfahrungsberichte und Ereignisse geschichtlich fassbar zu machen.»

Ueli Haefeli-Waser: "Oral history", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 26.11.2012. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027838/2012-11-26/, konsultiert am 13.08.2024. |

Nicht jedes Thema ist geeignet

Nicht jedes historische Thema eignet sich jedoch für die Umsetzung in einem Citizen-Science-Projekt: «[W]enn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, handelt es sich entweder um eine Fehlkonstruktion oder um Etikettenschwindel.» (Seite 16). Hierbei ist es entscheidend, dass Projekte sorgfältig ausgewählt und geplant werden, um sicherzustellen, dass sie sowohl für die wissenschaftlichen Ziele als auch für die beteiligten Bürgerinnen und Bürger sinnvoll und erfüllend sind. (siehe Prinzip 2 «Ziel» der Schweizer Citizen Science Prinzipien) Eine klare Abgrenzung und Definition der Projektthemen und -ziele ist unerlässlich, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Die Erwartungen an Citizen Science, insbesondere hinsichtlich der Demokratisierung der Wissenschaft und der gleichberechtigten Teilhabe, sind hoch, aber oft schwer zu erfüllen. Viele Projekte sind eher kontributiv als ko-kreativ, was bedeutet, dass Bürger:innen in erster Linie Daten beisteuern, aber nicht aktiv in die Gestaltung der Forschung eingebunden sind. Ein kritisches Zitat aus der Publikation lautet: «Zu stark ist dafür weiterhin die Trennung zwischen Laien und Expertinnen bzw. Experten und zu sehr sind die Teilnehmenden als Hilfskräfte tätig, die primär einen vordefinierten, meist wenig individuellen und vergleichsweise simplen Beitrag zu Wissenschaft leisten.» (Seite 16). Diese Kritik unterstreicht, dass in vielen Citizen-Science-Projekten die Citizen Scientists lediglich unterstützende Rollen einnehmen. Um das volle Potenzial von Citizen Science auszuschöpfen, ist es notwendig, diese Hierarchien zu überwinden und eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu fördern.

Ein weiterer zentraler Aspekt für den Erfolg von Citizen-Science-Projekten in den Geschichtswissenschaften ist die Datenkompetenz, auch als Data Literacy bekannt. Ohne ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Daten können Citizen Scientists oft nicht effektiv an Projekten teilnehmen oder deren Ergebnisse korrekt interpretieren. Deshalb ist es wichtig, dass Projekte gezielte Schulungen und Unterstützung anbieten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten die notwendigen Fähigkeiten erwerben, um aktiv und kompetent mitwirken zu können.

|

Data Literacy («Datenkompetenz») umfasst die Fähigkeiten, Daten auf kritisch-reflexive Weise in ihrem jeweiligen Kontext zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und zu verwenden. Dies geschieht unter Einhaltung datenethischer Grundsätze und des Datenschutzes. Mehr dazu in der Data Literacy Charta Schweiz von den Akademien der Wissenschaften Schweiz. |

Erwartungen und Realität

Die Publikation zeigt, dass Citizen Science in den Geschichtswissenschaften ein noch junges und experimentelles Feld ist, das jedoch grosses Potenzial zur Erweiterung der Forschungsperspektiven bietet. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass es notwendig ist, die methodischen Ansätze weiterzuentwickeln und strukturelle Hürden zu überwinden.

«Citizen Science kann die Erwartungen, die Fördergeber, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an das Feld richten, aktuell häufig nicht erfüllen.»

Es besteht ein Bedarf an stärkerer institutioneller Unterstützung und einer breiteren Akzeptanz dieser Ansätze innerhalb der akademischen Gemeinschaft. Zudem ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben. «Citizen Science kann die Erwartungen, die Fördergeber, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an das Feld richten, aktuell häufig nicht erfüllen.» (Seite 19) Besonders in den Geschichtswissenschaften seien es bisher vor allem einfache Aufgaben wie Crowdsourcing und Transkription, die umgesetzt werden, während komplexere Formen der Zusammenarbeit noch die Ausnahme bilden würden.

Erstellt am 19. September 2024

Links:

Citizen Science in Schweizer Pärken

Die Schweizer Pärke und Welterbegebiete eignen sich durch ihren engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung und zu Besuchenden sowie durch ihre Affinität zur Bildung und Sensibilisierung sehr gut als (Mit-)Träger von Forschungsprojekten, die die Bevölkerung einbinden. Sie können mit deren Hilfe auch Daten, zum Beispiel für ihre Artenförderungsprojekte, sammeln und auswerten.

Viele Pärke und Welterbestätten haben schon eigene Citizen-Science-Projekte lanciert oder bestehende kommuniziert und regional begleitet. Diese Projekte decken eine breite Palette von Themen ab, darunter Biodiversität, Klimaforschung und Umweltbildung. Hier sind einige Beispiele:

- Wilde Nachbarn: Ein Projekt von SWILD zur Erfassung von Wildtierarten, bei dem die Bevölkerung Beobachtungen meldet. SWILD hat einige regionale Projekte in und mit Pärken als Partner durchgeführt.

- Quellenkartierung: Projekte zur Dokumentation und Analyse von Quellen in verschiedenen Naturpärken.

- Invasive Neophyten: Initiativen zur Erkennung und Bekämpfung invasiver Pflanzenarten.

Bericht und Begleitgruppe «Citizen Science in den Schweizer Pärken»

2022 wurde der Bericht «Citizen Science in Schweizer Pärken und Welterbestätten» publiziert, der den aktuellen Stand von Citizen Science in den genannten Regionen als Syntheseprojekt wiedergibt. Im Vorfeld des Berichts wurde eine umfassende Online-Umfrage bei den Park- und Welterbemanagements durchgeführt. Die Umfrage sowie die Rückmeldungen und Kernaussagen wurden von einer Begleitgruppe, bestehend aus Mitarbeitenden des CDE, Uni Bern, des FoLAP, des Netzwerks Schweizer Pärke, zweier Naturpärke, Science et Cité sowie SWILD diskutiert und die Publikation begleitet. Die Ergebnisse des Berichts wurden den Forschungsverantwortlichen der Pärke vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Der weitere Austausch zu diesem Thema über den Bericht hinaus erfolgt über die Begleitgruppe und die Projektleitung Parkforschung.

Erkenntnisse und Zukunftsperspektiven

Zusammenfassend zeigt der Bericht, dass CS-Projekte in Schweizer Pärken und Welterbestätten grosses Potenzial haben, insbesondere in den Bereichen Sensibilisierung und Bildung der Bevölkerung sowie der effizienten und kostengünstigen Datensammlung.

Die Pärke und Welterbegebiete, die schon Projekte mit Citizen-Science-Elementen durchgeführt haben, haben positive Erfahrungen gemacht. Fast 90% der bisherigen Citizen-Science-Projekte lassen sich dem Themenbereich «Natur und Landschaft» zuordnen, wenige den Themenbereichen «Gesellschaft und Bildung» (20%) und «Wirtschaft und Tourismus» (10%). Die Beteiligten waren vorwiegend in die Erhebung von Daten involviert. Weitere Möglichkeiten des Einbezugs der Bevölkerung wurden hingegen bisher eher wenig genutzt.

Gerade hier liegt denn auch eine Chance für die Zukunft: Wenn die Mitwirkung der Bevölkerung sich nicht nur auf die Datensammlung beschränkt, sondern auch bei der Ausarbeitung der Idee, in der Datenauswertung und -analyse oder der Dateninterpretation stattfindet, dann kann dies die Sensibilisierungswirkung bei den Beteiligten steigern. So entsteht ein Projekt, bei dem nicht nur wertvolle Daten für die wissenschaftliche Forschung gesammelt werden, sondern auch das Umweltbewusstsein der Teilnehmenden und die Bindung zwischen Park und lokaler Bevölkerung gefördert werden kann.

Herausforderungen und Bedürfnisse

Trotz der positiven Ergebnisse stehen die Pärke vor Herausforderungen bei der Realisierung von Citizen-Science-Projekten, insbesondere begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen. Die Zeit von Seiten Parkmanagements ist limitiert und solche Projekte bedeuten oftmals einen grossen Betreuungsaufwand. Auch besteht ein Bedarf an fachlicher Unterstützung.

Der Bericht empfiehlt den Pärken und Welterbestätten daher, vermehrt mit bestehenden Projekten (Bsp. SWILD) als lokaler Partner zusammenzuarbeiten und für neue Projekte Partnerschaften, etwa mit Forschungsinstitutionen, einzugehen. So können Synergien beim Knowhow, in der Dateninfrastruktur oder in der Kommunikation genutzt werden. Denn die Mehrheit der Pärke und Welterbegebiete hat laut Bericht Interesse an weiteren, neuen Citizen-Science-Projekten.

Dieses Spotlight ist entstanden in Zusammenarbeit mit Elisa Frank und Lea Reusser vom Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP).

Weiterführende Links:

- Bericht «Citizen Science in Schweizer Pärken und Welterbestätten. Eine Standorterhebung» vorn Thea Wiesli und Roger Bär, Dezember 2022.

- Das Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP) ist ein nationales inter- und transdisziplinäres Netzwerk der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) und der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW). Es fördert das Wissen und den Diskurs über Landschaft und landschaftsverändernde Prozesse und setzt sich für nachhaltige Gestaltungs-, Entwicklungs- und Schutzkonzepte ein. Die Alpen sowie Pärke und Schutzgebiete bilden dabei Schwerpunkte des Forums. Die Aufgaben des FoLAP im Bereich der Parkforschung (Unterstützung und Koordination der Forschung, Förderung von nationaler und internationaler Zusammenarbeit sowie Wissenstransfer) werden von der Begleitgruppe Parkforschung strategisch begleitet.

- Lea Reusser (FoLAP) hat im österreichischen Citizen-Science-Podcast «Wissen macht Leute» über das Potenzial von Citizen Science in Schutzgebieten

- In der Projektdatenbank Parkforschung des FoLAP sind die laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekte in den einzelnen Pärken und UNESCO Weltnaturerbe wie auch parkübergreifende Projekte erfasst.

- Die Parkforschung Schweiz hat 2023 für die Forschungsverantwortlichen der Schweizer Pärke und Welterbestätten ein Infoblatt «Methoden und Expertise der Partizipation» zusammengestellt. Es fasst Methoden aus der Toolbox des td-net (Network for Transdisciplinary Research der Akademien Schweiz) sowie Institutionen mit Expertise als mögliche Partnerinnen zusammen.

- Der Leitfaden für die Entwicklung von Bürgerwissenschafts-Projekten für die Nationalen Naturlandschaften Deutschland bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und praxisnahe Tipps für die Entwicklung von Bürgerwissenschaftsprojekten. Der Leitfaden wurde von EUROPARC Deutschland gemeinsam mit dem Projekt „BürGEr schaffen Wissen – WISSen schafft Bürger“ (GEWISS) und dem Biosphärenreservat Rhön/Hessen veröffentlicht.

- Projektplattform des Netzwerks Schweizer Pärke. Das Netzwerk Schweizer Pärke ist eine Organisation, die die Interessen der Schweizer Pärke auf nationaler und internationaler Ebene vertritt.

Inclusive Communication in Citizen Science Projects: A Necessity for Engagement and Equity

Communication plays a pivotal role in the success of Citizen Science projects. It bridges the gap between scientists and citizens, fostering collaboration and inclusivity. As per Principle 5 of the Swiss Citizen Science Principles, clear communication of expectations is essential for effective project execution. This principle underscores the need for addressing different interest groups appropriately to ensure mutual understanding and cooperation.

|

Carina Veeckman is working as a senior researcher and PhD candidate at the Vrije Universiteit Brussel, research group SMIT – Digital Inclusion & Citizen Engagement. She is the principal investigator for citizen science and is researching the democratizing potential of this participatory method. |

| Nikola Stosic, Project coordinator Citizen Science at the Science et Cité Foundation. |  |

|

One of the projects presented at ECSA24 was the Urban ReLeaf project. This initiative promotes collaboration between local communities and public authorities to tackle urgent climate issues such as urban greenspace planning, heat stress, and air pollution. By involving citizens in environmental monitoring, the project aims to create greener, more equitable, and resilient cities.

The Urban ReLeaf project recently released an open-access deliverable titled "Blueprint for Inclusive Citizen Science Engagement", and published by the Vrije Universiteit Brussel. This comprehensive report addresses the importance of inclusive engagement strategies, especially for marginalized communities that face significant environmental and climate injustices. The blueprint is a roadmap for more equitable engagement in Citizen Science, providing guidance for other projects aiming to diversify their participant base.

The Importance of Inclusive Communication

Inclusive communication is an approach designed to involve as many people as possible by recognizing and supporting various ways individuals understand and express themselves. This approach is crucial for reducing inequality, promoting social inclusion, ensuring equal access, and fostering participation and interaction. Here are some key aspects of inclusive communication that were gathered during roundtable discussions «Ways to Enhance Diversity and Inclusivity in Citizen Science» with the Urban ReLeaf project:

- Clear Language: Use a writing style that is easy to understand, regardless of the reader's level of education. Sentences should be concise, ideally 15 to 20 words long.

- Clear Layout and Design: Enhance readability, comprehension, and accessibility with thoughtful design. Use authentic images and ensure the content is visually appealing and easy to navigate.

- Inclusive Language: Acknowledge diversity, convey respect, be sensitive to differences, and promote equal opportunities through the language used.

Practical Actions for Inclusive Communication

To foster inclusive communication, consider the following actions:

- Profile: Adapt content to different age groups, provide translations for deaf people, use diverse channels and mediums, engage participants in the field, upscale information levels as needed, use gamification as a motivator, and focus on building relationships rather than large numbers.

- Language: Use non-academic language, remove unnecessary information, provide translation services, and ensure the content is neither too simple nor too complex.

- Layout: Address challenges such as color blindness by choosing appropriate colors, use readable font sizes and styles, include more images than text, and avoid stereotypical photos.

- Iteration/Co-creation: Pre-check and iterate content, proofread thoroughly, and co-create materials with the target audience to ensure relevance and inclusivity.

- Technology: Make links easy to click, provide open access to materials, ensure device responsiveness, and use social media for advertising.

Conclusion

Inclusive communication ensures that diverse perspectives are heard, data quality is improved, and public trust in scientific outcomes is fostered. By adopting the strategies mentioned above, Citizen Science projects can enhance their inclusivity and effectiveness.

For more detailed guidance, we encourage you to consult the Urban ReLeaf Blueprint for Inclusive Citizen Science Engagement. This resource offers a comprehensive guide divided into four phases and eight steps, with additional templates, providing valuable insights for cities and projects aiming to engage a greater diversity of participants.

Created on August 26, 2024

Familienforschung – vom handschriftlichen Dokument auf die digitale Plattform

Die Zentralbibliothek Zürich hat im Rahmen ihres strategischen Schwerpunkts Citizen Sience seit dem Jahr 2021 zahlreiche Projekte lanciert. Die Themen reichen von der Georeferenzierung alter Zürcher und Schweizer Landkarten über das Verfassen didaktischer Einheiten für den Schulunterricht an Gymnasien bis zu Literatur-Rezensionen. Fünf Vorhaben betreffen die integrale Transkription handschriftlicher Werke.

| Chris Bünter, Projektleiter für das Projekt Zürcher Familiengeschichte – Den «Keller-Escher» transkribieren; Handschriftenabteilung Zentralbibliothek Zürich. |

|

Ende Juli wurde das bisher umfangreichste Transkriptions-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb von zwei Jahren transkribierten Citizen Scientists ein Grundlagenwerk zur Zürcher Familienforschung: Das «Promptuarium genealogicum» des Kantonsapothekers Carl Keller-Escher (1851-1916) aus dem alten Geschlecht der Keller vom Steinbock, der als Genealoge selber ein Citizen Scientist war.

In Zürich gibt es eine lange Reihe alter Bürgergeschlechter, deren Angehörige die Geschichte der Stadt seit dem Mittelalter prägten. Der Zürcher Bürgersinn hat sich deswegen auch schon früh um die Erforschung der Geschichte der einzelnen Familien und ihrer Mitglieder bemüht. Besonders dabei hervorgetan hat sich Keller-Escher, weil er die Werke Anderer zusammenzog und durch eigene Forschungen ergänzte. Sehr wertvoll dabei ist seine Berücksichtigung der weiblichen Linien.

Neben gedruckten Monographien zur Geschichte einzelner Familien wie den Grebel oder den Escher vom Glas hat er dieses monumentale, sieben dickleibige Bände umfassende und fein säuberlich von Hand geschriebene Übersichtswerk zu den Angehörigen und der Abstammung von über 258 Zürcher Geschlechtern hinterlassen. Das «Promptuarium genealogicum» ist nicht nur für Familienforschende, sondern für alle, die sich mit Zürcher Geistes- und Kulturgeschichte befassen unverzichtbar.

An insgesamt drei öffentlichen Transkriptions-Workshops vor Ort, seit 2022 je eine Veranstaltung pro Jahr, haben insgesamt 34 Personen teilgenommen. In der Folge haben sich 27 Frauen und Männer online im Trankriptionstool registriert und Transkriptionen erarbeitet. Die Workshops sollten einerseits den Einstieg in die Arbeit erleichtern sowie anderseits dem Austausch unter den Teilnehmern und dem Projektteam der ZB dienen. Eine Teilnahme am Workshop war allerdings nie Vorbedingung für die Mitarbeit.

Die grosse Vielfalt an Texten aus verschiedenen Jahrhunderten und Themengebieten erlaubt keine allzu strikte Vorgabe, wie die Transkription jeweils gestaltet werden soll. Als Kompromiss gilt es sprachlich und orthographisch nahe an der Vorlage zu bleiben und doch eine lesbare Wiedergabe des Inhaltes zu bieten. Im Zweifel wird der logische Textzusammenhang der exakten Wiedergabe des Layouts vorgezogen.

Das handschriftliche Layout von Carl Keller-Escher stellt in dieser Hinsicht besondere Herausforderungen dar. Sie ist nicht in Fliesstext sondern in einer Listen- und Kaskaden-Ordnung angelegt, was separate Transkriptionsregeln erforderlich machte. Diese wurden an den Workshops vermittelt, standen aber selbstverständlich auch online zur Verfügung. Daneben wurde als Unterstützung der Arbeit auch ein Verzeichnis von Abkürzungen und Symbolen angelegt. Eine Video-Einführung ins Tool bestand schon davor, kam aber auch diesem Projekt zugute.

Jede transkribierte Seite auf e-manuscripta.ch durchläuft vor ihrer Freischaltung bzw. Publikation eine interne Redaktion, so auch jene des «Promptuarium genealogicum». Da der Kenntnisstand und die Affinität im Umgang mit dem Editor und den Regeln zwischen den einzelnen Teilnehmern sehr unterschiedlich waren, wie sich in den Workshops zeigte, so variierte auch der Betreuungsgrad.

Auf einer gesonderten ZB-Seite wurde das Projekt beworben. Zudem zeigte eine laufend aktualisierte tabellarische Übersicht Stand und Fortschritt der Arbeit an den einzelnen Familien. Die Seite besteht weiterhin, nunmehr als Bericht zum abgeschlossenen Projekt. Diesen September werden alle 27 beteiligte Citizen Scientists zu einer Feier in die ZB eingeladen. Es gilt Dank auszusprechen, aber der Anlass ist auch Gelegenheit, den Preis des Wettbewerbs an jenen zu überreichen, der die meisten Transkriptionen erarbeitet hat.

Auf e-manuscripta.ch, dem Portal für digitalisierte handschriftliche Quellen aus Schweizer Bibliotheken und Archiven, steht das Ergebnis nunmehr allen Interessierten zur Verfügung. Die sieben Bände mit insgesamt 2810 Seiten sind vollständig transkribiert:

– Band 1 (A bis B)

– Band 2 (C bis F)

– Band 3 (G bis Holzhalb)

– Band 4 (H bis Lavater)

– Band 5 (Leemann bis Nüscheler)

– Band 6 (O bis Schulthess)

– Band 7 (Sp bis Z)

Erstellt am 12. August 2024

WeCount – der Beitrag von Citizen Science zur nachhaltigen Mobilität

Citizen Science (CS)-Projekte entwickeln sich immer weiter und legen den Schwerpunkt zunehmend auf die Befähigung von Bürger:innen und politischen Wandel. Das Projekt WeCount ist ein Beispiel für diesen Wandel und nutzt partizipative Methoden, um nachhaltige Mobilitätsprobleme in sechs europäischen Städten anzugehen: Madrid, Barcelona, Leuven, Ljubljana, Dublin und Cardiff. Das Projekt, das von 2019 bis 2021 lief, war besonders bemerkenswert, da es sich während seiner Laufzeit an die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie anpassen musste. Im Juni 2024 erschien der Abschlussbericht zum Projekt. Hier eine Übersicht über zentrale Erkenntnisse aus dem Projekt.

Das Projekt WeCount hatte zum Ziel, Bürger:innen zu befähigen, eine Hauptrolle bei der Erzeugung von Daten, Erkenntnissen und Wissen über die Mobilität in ihrer eigenen Nachbarschaft und auf der Strasse zu spielen. Das Projekt wendete partizipative Citizen-Science-Methoden an, um einerseits innovative, kostengünstige, automatisierte Sensoren zur Verkehrsbeobachtung und andererseits Mechanismen zur Einbeziehung verschiedener Interessengruppen in sechs Pilotprojekten in Madrid, Barcelona, Ljubljana, Dublin, Cardiff und Leuven zu entwickeln und zu nutzen.

Die Pandemie erforderte einen Wechsel von persönlichen Rekrutierungsmethoden zu Online-Strategien. Trotz dieser Herausforderung gelang es WeCount, eine vielfältige Gruppe von Freiwilligen durch Social-Media-Kampagnen, virtuelle Interaktionen und die Einbindung lokaler «Champions» zu engagieren. Insgesamt wurden 1.211 Teilnehmende direkt einbezogen, davon 368 Bürger:innen, die Verkehrssensoren nutzten, und 843, die an Workshops teilnahmen. Dieses Engagement wurde durch gezielte Rekrutierungsstrategien erreicht, indem man sich die Unterstützung von lokalen Veranstaltungsorten und Institutionen eingeholt hat.

Eine wesentliche Erkenntnis aus dem Projekt war die Bedeutung des Spassfaktors in der Citizen Science. Teilnehmende, die ihre Zeit im Projekt genossen, waren eher bereit, sich auch nach Abschluss des Projekts weiterhin mit den Daten zu beschäftigen. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass 83% der Teilnehmenden ihre Erfahrung als ausgezeichnet oder gut bewerteten und 75% berichteten, ihr Wissen über urbane Mobilität verbessert zu haben. Diese positive Erfahrung war mit einer erhöhten Bereitschaft zur weiteren Beteiligung verbunden, was zeigt, dass der Spassfaktor ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung des Engagements in Citizen-Science-Projekten ist.

WeCount hat auch zu konkreten Massnahmen und Verhaltensänderungen bei den Teilnehmenden geführt. Obwohl bescheiden, haben 10% der Teilnehmenden praktische Massnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die Benachrichtigung lokaler Behörden, die Teilnahme an öffentlichen Konsultationen oder die Weitergabe von Wissen innerhalb ihrer Gemeinschaft. Das Projekt hat gezeigt, dass Motivationen wie das Sammeln von Beweisen und die Nutzung von Technologie starke Prädiktoren für nachfolgende Massnahmen sind.

Das Projekt stiess jedoch auch auf Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die verwendete Technologie. Während viele Teilnehmenden die innovativen Verkehrssensoren schätzten, hatten einige Schwierigkeiten bei der Einrichtung und Wartung der Sensoren. Diese technologischen Herausforderungen waren eine Quelle der Frustration und unterstreichen die Bedeutung einer angemessenen Unterstützung, um eine positive Erfahrung für die Teilnehmenden zu gewährleisten.

Gemeinschaftsbildung und Empowerment waren wichtige Erfolge des WeCount-Projekts. Das Projekt förderte ein Gemeinschaftsgefühl unter den Teilnehmenden, die sich befähigt fühlten, die Daten für lokale Interessenvertretung und politische Veränderungen zu nutzen. Viele Teilnehmenden äusserten die Bereitschaft, ihr Engagement für nachhaltige Mobilität auch nach dem Projekt fortzusetzen. Die Schaffung eines unterstützenden Netzwerks war entscheidend für die Aufrechterhaltung des Engagements und die Nachhaltigkeit des Projekts.

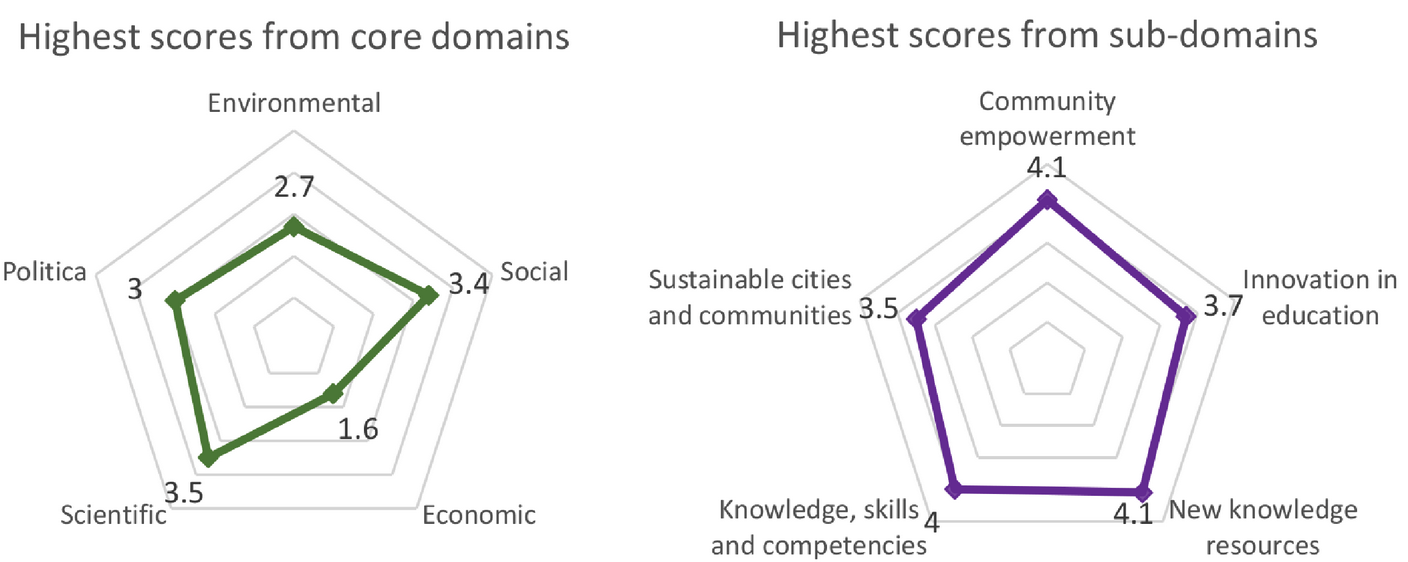

Der Erfolg von WeCount wurden in wissenschaftlicher, sozialer, politischer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht durch die Projektleitenden bewertet. Es erzielte die höchsten Werte in der wissenschaftlichen Wirkung, insbesondere bei der Generierung neuen Wissens und innovativer Bildungsmassnahmen. Das Projekt entwickelte Leitfäden und Toolkits, die zu neuen Wissensressourcen beitrugen und sowohl dem Projektteam als auch der breiteren Forschungsgemeinschaft zugutekamen. Soziale Auswirkungen waren ebenfalls signifikant, mit hohen Werten für Gemeinschaftsbildung und Wissenserweiterung. Das Projekt war erfolgreich darin, die Fähigkeiten der Bürger:innen zu stärken, soziale Inklusion zu fördern und Verhaltensänderungen hin zu nachhaltiger Mobilität zu bewirken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren jedoch minimal.

Abbildung 1 Allgemeine Wirkung des WeCount-Projekts nach Angaben des Forschungsteams in fünf Wirkungsbereichen. Quelle: Sardo, A. M., Laggan, S., Fogg-Rogers, L., Franchois, E., Maccani, G., Vanherle, K. and Hayes, E. (2024). Measuring the impacts of participatory citizen science: lessons from the WeCount sustainable mobility project JCOM 23(05), N01. https://doi.org/10.22323/2.2305080

Abbildung 1 Allgemeine Wirkung des WeCount-Projekts nach Angaben des Forschungsteams in fünf Wirkungsbereichen. Quelle: Sardo, A. M., Laggan, S., Fogg-Rogers, L., Franchois, E., Maccani, G., Vanherle, K. and Hayes, E. (2024). Measuring the impacts of participatory citizen science: lessons from the WeCount sustainable mobility project JCOM 23(05), N01. https://doi.org/10.22323/2.2305080

Das WeCount-Projekt unterstreicht den Wert von co-kreativen Citizen-Science-Projekten bei der Bewältigung realer Probleme. Das Projekt hat gezeigt, dass Citizen Science effektiv zur nachhaltigen Mobilität und Umweltpolitik beitragen kann. Indem Bürger:innen auf sinnvolle Weise einbezogen, ihnen die Werkzeuge und Unterstützung zur Datenerhebung und -analyse zur Verfügung gestellt und ein Gemeinschaftsgefühl und Empowerment gefördert werden, können Citizen-Science-Projekte wie WeCount bedeutende lokale Veränderungen vorantreiben und zu breiteren Nachhaltigkeitstransitionen beitragen. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Lektionen für zukünftige Projekte, die ähnliche Probleme angehen möchten.

Erstellt am 17. Juli 2024

Weiterführende Links

Hier geht es zum Schlussbericht vom Projekt WeCount: Measuring the impacts of participatory citizen science: lessons from the WeCount sustainable mobility project

Mehr zum Thema Citizen Science und Nachhaltigkeit: https://www.schweizforscht.ch/vertiefen/citizen-science-spotlight/sdg

Wissenschaft goes Wiki: Chancen und Herausforderungen

Wikipedia ist häufig die erste Anlaufstelle, wenn wir uns zu einem wissenschaftlichen Thema einen Überblick verschaffen möchten. Trotzdem wird Wikipedia in der Wissenschaftskommunikation oft unterschätzt. Dabei könnte es eine wertvolle Rolle spielen. Wikipedia ist nicht nur schweizweit die siebtmeistbesuchte Webseite, sondern auch eine bedeutende Plattform, um wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. An unserem letzten Workshop „How to Wiki“, geleitet von Flurin Beuggert (Science et Cité) und Diego Hättenschwiler (ehrenamtlicher Wikipedianer), wurde die transformative Kraft von Wikipedia für die Verbreitung und Zugänglichkeit von wissenschaftlichem Wissen hervorgehoben. Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die während des Workshops diskutiert wurden.

| Nikola Stosic ist Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |  |

Die Relevanz von Wikipedia für die Wissenschaft und Citizen Science

Wikipedia und Citizen Science sind durch ihren gemeinsamen Fokus auf die Beteiligung der Gemeinschaft, offene Zusammenarbeit und die Verbreitung von Wissen eng miteinander verbunden. Beide Initiativen basieren auf den Beiträgen von Freiwilligen: Wikipedia wird von sogenannten Wikipedianer:innen gepflegt, während Citizen-Science-Projekte auf die Beteiligung von Bürgerwissenschaftler:innen angewiesen sind. Sowohl Citizen Science als auch Wikipedia fördern eine offene Zusammenarbeit, zu der jede:r beitragen kann, und machen ihre Informationen und Daten frei zugänglich. Darüber hinaus haben sie einen starken Bildungsaspekt, indem sie Wissen teilen und wissenschaftliche Methoden vermitteln. Durch die Beteiligung der Gemeinschaft ermöglichen sie es einzelnen Personen, sich aktiv an der Produktion und Verbreitung von Wissen zu beteiligen und so zu einem weltweiten Wissenspool beizutragen.

Wikipedia ist mehr als nur eine Enzyklopädie; sie ist ein dynamisches Wissensökosystem. Sie bietet eine Plattform, auf der wissenschaftliche Informationen schnell verbreitet, aktualisiert und zugänglich gemacht werden können. Mit mehr als 2 Milliarden Besuchen pro Monat und etwa 10.000 Aufrufen pro Sekunde weltweit, erreicht Wikipedia ein breites Publikum, das sonst möglicherweise keinen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen hätte. Diese enorme Reichweite macht Wikipedia zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um wissenschaftliche Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Potenziale für die Wissenschaftskommunikation

Wikipedia ermöglicht es Wissenschaftler:innen, ihre Forschung ohne die Hürden traditioneller Publikationswege einem globalen Publikum zu präsentieren. Dies fördert die Demokratisierung von Wissen und sorgt dafür, dass wichtige wissenschaftliche Informationen frei zugänglich sind. Durch die offene Struktur von Wikipedia können Forschende aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten und ihr Wissen teilen. Dies fördert nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Weiterentwicklung von Wissen durch kollektive Anstrengung. Wikipedia-Artikel können schnell und einfach aktualisiert werden, was besonders in schnelllebigen wissenschaftlichen Feldern von Vorteil ist. So können neue Forschungsergebnisse zeitnah integriert und die Öffentlichkeit stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Herausforderungen, die bei der Nutzung von Wikipedia für die Wissenschaftskommunikation berücksichtigt werden müssen. Da Wikipedia von Freiwilligen bearbeitet wird, stellt die Qualitätssicherung eine ständige Herausforderung dar. Hier sind die wissenschaftliche Gemeinschaft und erfahrene Wikipedia-Editoren gefragt, um sicherzustellen, dass die Inhalte korrekt und verlässlich sind. Wissenschaftliche Artikel auf Wikipedia müssen neutral und für Laien verständlich geschrieben sein. Dies erfordert von Forschenden die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und prägnant zu erklären, ohne dabei an wissenschaftlicher Genauigkeit einzubüssen. Nicht alle wissenschaftlichen Themen erfüllen die Relevanzkriterien von Wikipedia. Forschende müssen sicherstellen, dass ihre Beiträge ausreichend belegt und gemäss den Wikipedia-Guidelines relevant sind.

Wikipedia bietet ein grosses Potenzial für die Wissenschaftskommunikation. Durch die aktive Beteiligung der wissenschaftlichen Gemeinschaft kann die Qualität der Inhalte gesichert und erweitert werden. Der Workshop „How to Wiki“ hat gezeigt, dass Wikipedia nicht nur eine Plattform für die Verbreitung von Wissen ist, sondern auch ein Werkzeug, um Wissenschaft zugänglicher und inklusiver zu machen. Forschende sind aufgerufen, dieses Potenzial zu nutzen und aktiv zur Verbesserung und Erweiterung der Wikipedia-Inhalte beizutragen.

Erstellt am 25. Juni 2024

Weiterführende Infos:

Hier findest du die Präsentation zum Workshop

Impressionen:

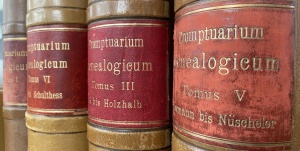

Euro-Climhist. Wege zur Wetternachhersage

Worum geht es in dem Projekt konkret?

Euro-Climhist – eine europaweite klimahistorische Datenbank

Vom Menschen dokumentierte Nachrichten zur Witterung, ob detailliert beschrieben, nebenbei angemerkt oder gemessen, gehören zu den wichtigsten Quellen der Klimageschichte. Mit Euro-Climhist werden witterungs- und klimageschichtliche Daten mit einer benutzerfreundlichen Suche zugänglich gemacht, tägliche Wetterdaten ebenso wie Extremereignisse und langfristige Klimaverläufe. Euro-Climhist beruht auf schriftlich oder bildlich dokumentierten Wetterbeobachtungen, auf (frühen) Instrumentenmessungen und auf «Proxy-Daten» vom Hochmittelalter bis heute. Die unterschiedlichen Daten geben Auskunft über Wetterereignisse und ihre Folgen für Mensch und Umwelt.

Wie können Bürger:innen mitforschen?

Die Datenbank von Euro-Climhist soll laufend weiter ausgebaut werden. Dabei können Sie mithelfen! Sind sie auf zeitgenössische Daten gestossen, die in Euro-Climhist fehlen? Dann teilen Sie uns dieselben bitte mit, indem Sie bei Publikationen Scans mit der Titelseite und den Seiten mit witterungsgeschichtlichem Inhalt an die Kontaktadresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden oder uns im Falle von Archivquellen den entsprechenden Fundort (Archiv, Signatur) mitteilen. Logistische Hilfestellung bei der Eingabe der Daten bietet das Team von Euro-Climhist.

Beispiele:

- Historische Wettertagebücher, jährliche Aufzeichnungen zu Erntedaten und anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie zu Beobachtungen über phänologische Erscheinungen (Schneedecke, Vereisung, Blüte, Blattstand, etc.)

- Instrumentelle Messdaten (insbesondere vor 1863)

- Bilder und (private) Fotos von historischen Extremereignissen (z.B. Hochwassermarken, Schadensausmass) in guter Qualität mit genauem Nachweis.

- Zeitgenössische (Presse-)Berichte, Einträge in Chroniken, etc. zu folgenden historischen Extremereignissen:

- Stürme und Sturmschäden

- Hagelschläge

- Dürreschäden

- Unzeitige Schneefälle

- (Lokale) Überschwemmungen (für die Schweiz v.a. für die Periode vor 1972)

- Erdrutsche

- Schadenslawinen (für die Schweiz v.a. für die Periode vor 1950/51).

Eine Fülle von diesbezüglichen Informationen findet sich in Ortsgeschichten und gedruckten lokalen Chroniken.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Ihre Daten und Ergebnisse werden durch die nötige Hilfestellung seitens der Euro-Climhist-Verantwortlichen in die Datenbank aufgenommen. Damit soll die für die überregionale Forschung nötige Vereinheitlichung erreicht und zugleich gewährleistet werden, dass Fachleute für die einzelnen Regionen ihre Forschungsergebnisse unter ihrem Namen publizieren können, ohne aber die langjährige Entwicklungsarbeit für eine webbasierte Datenbank erneut in Angriff nehmen zu müssen. Bei jedem Dateneintrag scheinen auch die entsprechenden Bearbeitenden auf und können somit von der Fachwelt korrekt zitiert werden.

Co-Create and Connect: Netzwerktreffen des Citizen Science Netzwerk Schweiz

Unter dem Motto "Co-Creation and Connect" haben wir am 29. Juni 2023 engagierte Projektleitende aus der Schweiz forscht Community zusammengebracht.

Das Ziel des Treffens bestand darin, die Weiterentwicklung unserer Plattform Schweiz forscht voranzutreiben und Feedback sowie Vorschläge zur Verbesserung der Inhalte und Funktionen der Plattform einzuholen. In einer inspirierenden und interaktiven Atmosphäre haben die Teilnehmenden in verschiedenen Breakout-Sessions ihre Herausforderungen und Ideen präsentiert.

Die Grundlage unserer Arbeit bildete der Design-Thinking-Ansatz, der sich auf die Bedürfnisse und Perspektiven der Nutzer:innen konzentriert. Die methodischen Schritte des Design Thinkings, von der Problemanalyse bis hin zur Prototypenerstellung und kontinuierlichen Iteration, ermöglichten uns, innovative Lösungsansätze zu entwickeln.

In den Breakout-Sessions wurden folgende Themen diskutiert und wertvolle Erkenntnisse gewonnen:

- Wissenstransfer mit und für Citizen Scientists

- Interessensvertretung und Sichtbarkeit von Citizen Science

- Rekrutierung von Citizen Scientists und deren langfristige Bindung ans Projekt

- Finanzierung von "nicht-klassischen" Forschungsprojekten

- Kommunikation mit JournalistInnen

Das Netzwerktreffen bot die Möglichkeit, voneinander zu lernen, sich auszutauschen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden für ihre aktive Beteiligung und wertvollen Beiträge.

Mehr Informationen zu den Diskussionen findest du in der Präsentation.

Interessensvertretung und Sichtbarkeit von Citizen Science

Wissenstransfer mit Citizen Scientists

Rekrutierung von Citizen Scientists

Finanzierung von “nicht-klassischen“ Forschungsprojekten

Kommunikation mit Journalist:innen

Erstellt am 24. Juni 2024

Open Science Meets Citizen Science: Kernaussagen und Erkenntnisse

Der dritte Teil des Leitfadens der LIBER Citizen Science Working Group für Forschungsbibliotheken «Open Science Meets Citizen Science» bietet wertvolle Einblicke in die Integration von Open-Science-Praktiken in Citizen-Science-Projekte. Dieser Leitfaden ist eine Ressource für Forschungsbibliotheken und Bürgerwissenschaftler:innen und bietet praktische Ratschläge und bewährte Verfahren, um Zusammenarbeit, Inklusivität und Wirkung zu verbessern. Im Folgenden werden die wichtigsten Botschaften und Erkenntnisse des Leitfadens zusammengefasst.

| Nikola Stosic, Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |  |

Der Leitfaden betont die gemeinsamen Werte von Open Science und Citizen Science, darunter Transparenz, Inklusivität und öffentliches Engagement. Diese Werte sind entscheidend, um die Wissenschaft zu demokratisieren und sicherzustellen, dass die Forschung der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der Übernahme der UNESCO-Empfehlungen zur Open Science, die Qualität, Integrität, kollektiven Nutzen, Gleichheit, Fairness und Vielfalt betonen.

Es werden detaillierte Schritte zur Integration von Open-Science-Praktiken in Citizen-Science-Projekten vorgeschlagen, von Mentoring und Engagement-Design bis hin zu Ethik, Datenerhebung, -analyse und -veröffentlichung. Forschungsbibliotheken können eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Projekten spielen und ihre Expertise in Open-Science-Praktiken einbringen. Eine sinnvolle und integrative Einbindung von Freiwilligen ist für den Erfolg dieser Projekte unerlässlich.

Der Leitfaden betont die Bedeutung von echter Inklusion und Empowerment vielfältiger Teilnehmer:innen. Ethische Citizen-Science-Projekte sollten die Teilnehmenden in Entscheidungsprozesse einbeziehen und ihre Beiträge respektieren. Der Schutz der Privatsphäre der Teilnehmenden und die Sicherstellung einer informierten Einwilligung sind von grundlegender Bedeutung. Die Entwicklung gemeinschaftlicher Richtlinien und eines gemeinsamen Verhaltenskodex kann dazu beitragen, das Wohlbefinden von Citizen Scientists zu schützen.

Open Hardware ermöglicht eine breitere Beteiligung an der wissenschaftlichen Forschung durch die Bereitstellung kostengünstiger und anpassbarer Werkzeuge. Dies ist besonders wichtig für ressourcenbeschränkte Umgebungen und Kontexte im globalen Süden. Beispiele wie Audiomoth und OpenFlexure zeigen das Potenzial von Open Hardware in verschiedenen Anwendungen, von der Überwachung der Biodiversität bis hin zur Gesundheitsversorgung.

Die Ernennung eines Wikimedianers in Residence kann Institutionen dabei helfen, ihre Forschungsergebnisse auf beliebten Plattformen wie Wikipedia zu verbreiten und das öffentliche Engagement und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Nutzung von Wikipedia und Wikidata ermöglicht eine aktive Beteiligung und Zusammenarbeit der Öffentlichkeit, wodurch die Forschung zugänglicher und interaktiver wird.

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von persönlichen Daten durch Apps und Wearables ist ein ethischer Umgang mit diesen Daten wichtig. Plattformen wie Open Humans bieten einen Rahmen für die sichere und ethische Nutzung von Daten in Citizen-Science-Projekten. Projekte wie Quantified Flu veranschaulichen, wie die von der Gemeinschaft geleitete Forschung personenbezogene Daten zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit verwenden kann, während gleichzeitig die Privatsphäre und die Einwilligung der Teilnehmenden gewahrt bleiben.

Der Leitfaden «Open Science Meets Citizen Science» bietet einen umfassenden Fahrplan für die Integration von Open-Science-Praktiken in CS-Projekte. Durch die Übernahme dieser Praktiken können Forschungsbibliotheken eine inklusivere, transparentere und wirkungsvollere Forschung fördern. Die Übernahme der Werte von Open Science und die Nutzung innovativer Werkzeuge und Plattformen tragen dazu bei, die Wissenschaft zu demokratisieren und ihren gesellschaftlichen Nutzen zu erhöhen.

Für weitere Details besuche die LIBER Citizen Science Working Group und erkunde den vollständigen Leitfaden unter Open Science Meets Citizen Science.

Erstellt am 12. Juni 2024

- Blogbeitrag Citizen Science Projekte in und durch Forschungsbibliotheken von Stefan Wiederkehr, Chefbibliothekar Spezialsammlungen / Digitalisierung an der Zentralbibliothek Zürich (ZB) und Mitglied der LIBER AG Citizen Science.

- Citizen Science und Open Science: Einführung und Weiterbildungswebinare der D-A-CH AG

Die ECSA-Konferenz im Zeichen des Wandels

Die Europäische Citizen-Science-Konferenz ECSA24, die vom 3. bis 6. April in Wien stattgefunden hat, markierte ein bedeutendes Ereignis für die Citizen Science Community. Unter dem Motto "Change" versammelte die Konferenz über 500 Teilnehmer:innen aus aller Welt, darunter Forschende, Studierende, Praktiker:innen, politische Entscheidungsträger:innen und viele mehr, die sowohl persönlich als auch online teilnahmen. Die Veranstaltung diente nicht nur als Plattform für den Austausch und die Vernetzung, sondern feierte auch das zehnjährige Bestehen der European Citizen Science Association (ECSA) und des Citizen-Science-Netzwerks Österreich forscht. Auch Science et Cité ist Teil dieser Gemeinschaft und gestaltet als Gründungsmitglied der ECSA sowie der Arbeitsgruppe der deutschsprachigen Länder Entwicklungen mit. So haben wir 2018 die 2. europäische Citizen Science-Konferenz inklusive eines öffentlichen Festivals in Genf geplant und gemeinsam mit dem lokalen Partner der Universität Genf ausgerichtet, in dessen Rahmen zahlreiche Schweizer Citizen-Science-Projekte einen Beitrag geleistet haben.

| Nikola Stosic ist Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |  |

Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz stand die Notwendigkeit eines sozialen, ökologischen und politischen Wandels, um den globalen Herausforderungen zu begegnen. Die Diskussionen betonten das Potenzial der Citizen Science, sich an die raschen Veränderungen in unserer Welt anzupassen und dabei eine Schlüsselrolle bei der Förderung von integrativen Forschungs- und Entwicklungsansätzen zu übernehmen, die den sozialen Wandel vorantreiben.

Ein abwechslungsreiches Programm mit Podiumsdiskussionen, Keynotes, Workshops und Präsentationen bot Einblicke in verschiedene Aspekte der Citizen Science. Während der gesamten Konferenz lag der Fokus auf Anpassung und Resilienz, was sich in den verschiedenen Sessions widerspiegelte.

Für die Geschäftsstelle Citizen Science Schweiz bot die Konferenz nicht nur die Möglichkeit, sich weiterzubilden und inspirieren zu lassen, sondern auch Kontakte zu knüpfen und potenzielle Kooperationspartner für zukünftige Projekte zu identifizieren. Die einzelnen Sessions boten eine gute Gelegenheit, Inputs in konzentrierter Form zu sammeln. Die präsentierten Beispiele und Erfahrungen haben die Bedeutung und Relevanz unserer eigenen Arbeit bestätigt und sie um neue Perspektiven und Ansätze erweitert.

Die Keynote-Rednerinnen Shannon Dosemagen und Katja Mayer unterstrichen die Notwendigkeit der kontinuierlichen Anpassung von Citizen Science an neue und gesellschaftsrelevante Probleme. Dosemagen betonte, wie wichtig es sei, die Grundprinzipien der Teilhabe von Citizen Science zu nutzen, um Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Gesellschaften und Systemen zu fördern. Mayer beleuchtete die historischen Herausforderungen partizipativer Forschung und betonte die Bedeutung von Inklusion und Demokratisierung in der wissenschaftlichen Forschung.

Die Themen Partizipation und Inklusivität kristallisierten sich ebenfalls als zentrale Säulen heraus und spiegelten Mayers Keynote über die Bedeutung partizipativer Ansätze in der Forschung wider. Mehrere Sitzungen und Workshops befassten sich mit der Frage, wie Bürgerwissenschaftsprojekte verschiedene Gemeinschaften effektiver einbeziehen, Gerechtigkeit fördern und sicherstellen können, dass die Forschung sowohl inklusiv ist als auch die Bedürfnisse und Perspektiven der Gemeinschaften widerspiegelt.

Die Konferenz stellte auch innovative Citizen-Science-Ansätze wie das Projekt Step Change vor und diskutierte die Wirkungsanalyse von Citizen-Science-Projekten. Die mündlichen Präsentationen deckten ein breites Themenspektrum ab, von der Integration von Citizen Science in die Überwachung der Biodiversität und die Entwicklung der Resilienz von Gemeinschaften über die Rolle von Imkern in der Umweltüberwachung bis hin zur Anwendung der Grundsätze der verantwortungsvollen Forschung und Innovation (Responsible Research and Innovation - RRI) in Citizen Science.

Zusammenfassend unterstrich die ECSA24-Konferenz das Potenzial von Citizen Science als treibende Kraft für positive Veränderungen, wobei der Schwerpunkt auf Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und breiter Beteiligung lag. Die Konferenz spiegelte das gemeinsame Bestreben wider, durch Citizen Science eine nachhaltigere, gerechtere und inklusivere Zukunft zu gestalten, und zeigte Wege auf, wie dies in einer sich schnell verändernden Welt erreicht werden kann.

In den kommenden Monaten werden wir in unserem Blog weitere themenspezifische Artikel rund um die Konferenz veröffentlichen. Warst du auch dabei und möchtest einen Beitrag schreiben? Dann melde dich bei uns.

Erstellt am 24. April 2024