Tizian Zumthurm

Mit Instagram Citizen Science sichtbar machen

Einfach ein Foto zu knipsen und auf Instagram zu stellen, ist vielleicht keine grosse Sache. Oder? Wie baut man überhaupt einen guten Post auf? Und wie kreiert man über längere Zeit Inhalte mit wissenschaftlichem Anspruch? Welche Möglichkeiten bietet Instagram zur Interaktion mit einer Zielgruppe? Im Rahmen unseres diesjährigen Themenschwerpunkts Wissenschaftskommunikation drehte sich das Netzwerktreffen vom 26. März 2025 um diese Fragen. Antworten lieferten Alisa Zaugg und Valery Ritz vom Instagram Kanal vierte_stock

Plastik Piraten - Go Europe: Citizen Science für Jugendliche - Untersuchung der Plastikverschmutzung in Gewässern

Werde Plastik Pirat:in – erforsche mit uns, wie der Plastikmüll in unsere Meere gelangt und wo seine Reise ins Meer beginnt!

Wissenschaft öffnen: Wie Citizen Science Open Science macht

Open Science und Citizen Science wollen die Zugänglichkeit und Relevanz von wissenschaftlichen Arbeiten erhöhen und die öffentliche Partizipation in der Wissenschaft fördern. Wir berichten über die Open-Science-Praktiken von drei ausgewählten Citizen-Science-Projekten aus der Schweiz und beleuchten so Best-Practices und Herausforderungen.

Citizen Science und Astronomie: Eine Geschichte über die Arbeit von Laien in der Wissenschaft

Im Jahre 1781 entdeckte der ausgebildete Musiker William Herschel mit Hilfe eines seiner selbst gebauten Teleskope ein neues Objekt am Himmel, heute bekannt als Uranus. Seine Schwester Caroline, mit der er zusammen in England wohnte und die ebenfalls Musikerin war, entdeckte in ihren eigenen astronomischen Arbeiten unter anderem einige Kometen. William wurde daraufhin Hofastronom bei König George III. Caroline erhielt die Goldmedaille der Royal Astronomical Society.

|

William und Caroline Herschel, Wikimedia Commons / P. Fouché

William und Caroline Herschel, Wikimedia Commons / P. Fouché

Man kann diese Episode so lesen, dass sie den grossen Wert der Arbeit von Laien in der Wissenschaft illustriert. Dabei gilt es aber zu beachten, dass eine Trennung zwischen Laien- und Profi-Forschung bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts kaum Sinn macht. Dann wurden die meisten Universitäten gegründet und erst dann erfuhr das Berufsbild Forscher:in eine deutliche Professionalisierung und Ausdifferenzierung. (Auch Charles Darwin war kein universitär ausgebildeter Biologe). Das Beispiel der Herschels soll also vor allem illustrieren, dass es in der Astronomie eine gewisse Tradition gibt, Beiträge von Personen ohne formale astronomische Ausbildung mit einzubeziehen und auch mit Auszeichnungen oder Positionen zu würdigen.

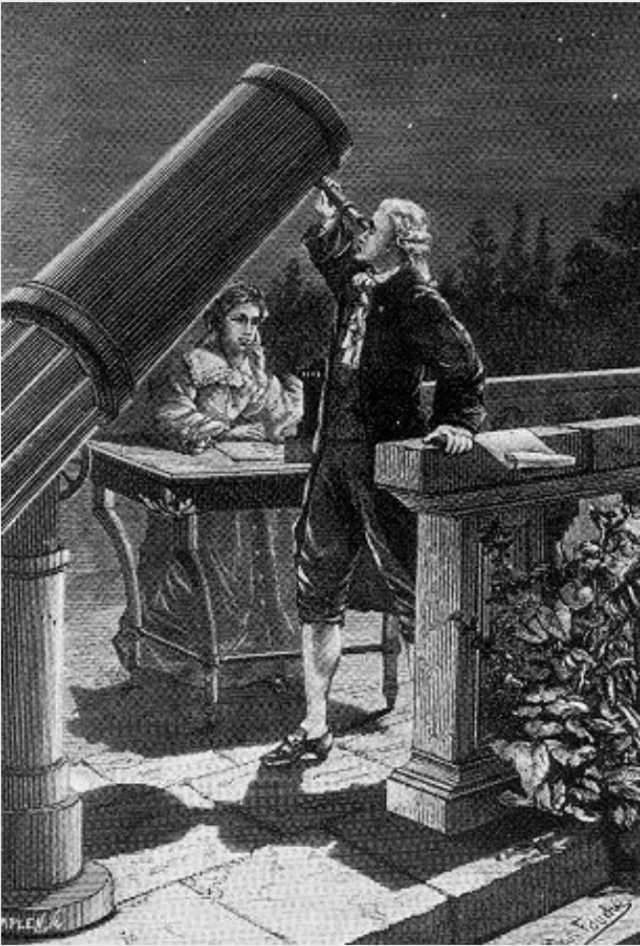

Der Leoniedensturm von 1833 in einer Darstellung von 1888, Wikimedia Commons / A. VollmyDer Wert dieses Einbezugs offenbarte sich beispielsweise beim grossen Leoniden-Meteorsturm von 1833. Die Leoniden erscheinen im Prinzip jeden November am Himmel als Sternschnuppen. Falls die Bedingungen passen, gibt es davon bis zu 10 pro Stunde zu sehen. Ungefähr alle 33 Jahre ist die Konstellation so, dass es zu einem sogenannten Meteorsturm mit über 1’000 Sternschnuppen pro Stunde kommt. Im Jahr 1833 sollen es sogar bis zu 100'000 gewesen sein. Laien führten damals einen beachtlichen Teil der weltweiten Beobachtungen durch. Das lieferte nicht nur verlässliche Zahlen, sondern führte auch zu einem besseren Verständnis von Meteoren, die man bis dahin gemeinhin als Phänomen in der Atmosphäre begriff.

Der Leoniedensturm von 1833 in einer Darstellung von 1888, Wikimedia Commons / A. VollmyDer Wert dieses Einbezugs offenbarte sich beispielsweise beim grossen Leoniden-Meteorsturm von 1833. Die Leoniden erscheinen im Prinzip jeden November am Himmel als Sternschnuppen. Falls die Bedingungen passen, gibt es davon bis zu 10 pro Stunde zu sehen. Ungefähr alle 33 Jahre ist die Konstellation so, dass es zu einem sogenannten Meteorsturm mit über 1’000 Sternschnuppen pro Stunde kommt. Im Jahr 1833 sollen es sogar bis zu 100'000 gewesen sein. Laien führten damals einen beachtlichen Teil der weltweiten Beobachtungen durch. Das lieferte nicht nur verlässliche Zahlen, sondern führte auch zu einem besseren Verständnis von Meteoren, die man bis dahin gemeinhin als Phänomen in der Atmosphäre begriff.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahm das Labor als Ort des Experiments die Hauptrolle in vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Unter anderem deswegen professionalisierte sich die Wissenschaft und zügelte vom Feld oder dem Haus an die Universitäten, die zu dieser Zeit und auch zu diesem Zweck zahlreich neu gegründet wurden. Obwohl die Astronomie weniger auf Experimenten beruht als andere Naturwissenschaften, scheint der Rückgriff auf Laien um diese Zeit auch hier zurückgegangen zu sein.

Das nächste Astronomie-Projekt, das im grossen Stil Laien miteinbezog, war die Operation Moonwatch von 1957/58. Im Kontext des Kalten Krieges lancierte das Smithsonian Astrophysical Observatory der Harvard University die Idee, die Flugbahn von künstlichen Satelliten in der oberen Atmosphäre mit Hilfe von Freiwilligen zu verfolgen. Das Projekt legte einerseits viel Wert auf staatsbürgerliche Verantwortung und andererseits auf die Zugänglichkeit von und Freude an der Wissenschaft. So kann es als Citizen Science avant la lettre angesehen werden. Um die 750'000 Freiwillige weltweit machten mit und lieferten durchaus substanzielle Beiträge. Schon bald stieg aber die Anzahl der Satelliten im All signifikant an, woraufhin mehr und exaktere Messungen gefragt waren. Technologische Innovationen führten weiterhin dazu, dass nur noch die engagiertesten Freiwilligen im Projekt blieben.

Im Jahr 2007, gut zehn Jahre nachdem der Begriff Citizen Science erstmals auftauchte, gründeten zwei Astrophysiker der Universität Oxford mit Galaxy Zoo eines der berühmtesten Citizen-Science-Projekte überhaupt. Ausgangspunkt war der Wunsch, die Morphologie von 900'000 Galaxien zu klären. Dazu musste ein Mensch bisher unbesehene Aufnahme eines Roboterteleskops anschauen. Die Gründer schätzten, dass ein:e Profi dafür drei bis fünf Jahre brauchen würde, bei einer Arbeitszeit von 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche. So stellten sie die Aufnahmen online und forderten Interessierte auf, die Klassifizierungen vorzunehmen. Zu ihrer eigenen Überraschung machten 100'000 Freiwillige insgesamt 40 Millionen Klassifizierungen, also durchschnittlich 38 pro Galaxie, und erledigten die Arbeit in 175 Tagen. Die Plattform von Galaxy Zoo wurde 2009 von der Citizen Science Alliance übernommen, in Zooniverse umbenannt und bietet heute die Möglichkeit, an Citizen-Science-Projekten aus allen möglichen Disziplinen mitzumachen.

Ein Aufruf zum Klassifizieren von Galaxien auf Galaxy Zoo von 2015, Wikimedia Commons / T. AbbottVon Galaxy Zoo selbst gibt es bis heute unzählige Nachfolgeprojekte, bei denen man immer wieder mitmachen kann. Der Erfolg erklärt sich einerseits mit guter Zugänglichkeit und sorgfältigem Community Management, zum Beispiel im dazugehörenden Forum. Andererseits ist auch der wissenschaftliche Wert unbestritten. EineAnalyse zum zehnjährigen Bestehen von Galaxy Zoo identifizierte 60 Artikel in Fachzeitschriften, die auf Datendes Projekts beruhen. Zehn davon wurden sogar mehr als hundert Mal zitiert; der Rekord liegt bei 1'745. Citizen Scientists entdecken auch immer wieder neue astronomische Objekte bei Galaxy Zoo, darunter sogenannte "gelbe Kugeln" oder "Grüne Erbsen-Galaxien". Am bekanntesten ist "Hannys Objekt", entdeckt von der musikinteressierten niederländischen Physiklehrerin Hanny van Arkel. Sie wurde durch einen Aufruf des Gitarristen der Rockband Queen auf das Projekt aufmerksam, fand bald Gefallen am Klassifizieren von Galaxien und meldete sich im Forum, als sie auf das bisher unbekannte Objekt stiess. Damit gibt es gewisse Parallelen zu den Herschels rund 230 Jahre früher. Es wird auch klar, dass Laienforschung wertvoll für Wissenschaft, Gesellschaft und Individuen geblieben ist. Die Astronomie und Citizen Science sind ein gutes Beispiel dafür.

Ein Aufruf zum Klassifizieren von Galaxien auf Galaxy Zoo von 2015, Wikimedia Commons / T. AbbottVon Galaxy Zoo selbst gibt es bis heute unzählige Nachfolgeprojekte, bei denen man immer wieder mitmachen kann. Der Erfolg erklärt sich einerseits mit guter Zugänglichkeit und sorgfältigem Community Management, zum Beispiel im dazugehörenden Forum. Andererseits ist auch der wissenschaftliche Wert unbestritten. EineAnalyse zum zehnjährigen Bestehen von Galaxy Zoo identifizierte 60 Artikel in Fachzeitschriften, die auf Datendes Projekts beruhen. Zehn davon wurden sogar mehr als hundert Mal zitiert; der Rekord liegt bei 1'745. Citizen Scientists entdecken auch immer wieder neue astronomische Objekte bei Galaxy Zoo, darunter sogenannte "gelbe Kugeln" oder "Grüne Erbsen-Galaxien". Am bekanntesten ist "Hannys Objekt", entdeckt von der musikinteressierten niederländischen Physiklehrerin Hanny van Arkel. Sie wurde durch einen Aufruf des Gitarristen der Rockband Queen auf das Projekt aufmerksam, fand bald Gefallen am Klassifizieren von Galaxien und meldete sich im Forum, als sie auf das bisher unbekannte Objekt stiess. Damit gibt es gewisse Parallelen zu den Herschels rund 230 Jahre früher. Es wird auch klar, dass Laienforschung wertvoll für Wissenschaft, Gesellschaft und Individuen geblieben ist. Die Astronomie und Citizen Science sind ein gutes Beispiel dafür.

Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag im CosmosClub vom März 2024. Vielen Dank an das Team vom Raumschiff in Dübendorf für die Einladung!

Veröffentlicht am 11. Dezember 2024

Literaturhinweise:

Patrick McCray (2008), Keep Watching the Skies: The Story of Operation Moonwatch and the Dawn of the Space Age.

Richard Gray (2020), Galaxy Zoo: Citizen science trailblazer marks tenth birthday. https://www.bbc.com/news/science-environment-40558759

Karen L. Masters (2009), She's an Astronomer: Hanny van Arkel. https://blog.galaxyzoo.org/2009/05/01/shes-an-astronomer-hanny-van-arkel/

Strasser, B. J., Baudry, J., Mahr, D., Sanchez, G. and Tancoigne, E. (2019) “‘Citizen Science’? Rethinking Science and Public Participation”, Science & Technology Studies, 32(2), pp. 52–76. doi.org/10.23987/sts.60425.

Malea Walker (2020), How Newspapers Helped Crowdsource a Scientific Discovery: The 1833 Leonid Meteor Storm, Library of Congress Blogs. https://blogs.loc.gov/headlinesandheroes/2020/09/how-newspapers-helped-crowdsource-a-scientific-discovery-the-1833-leonid-meteor-storm/

Netzwerktreffen: Nach dem Bericht ist vor dem Weg in die Zukunft

Wir sind davon überzeugt, dass Berichte nicht dazu da sind, im Regal zu verstauben, sondern dass mit ihren Erkenntnissen aktiv weitergearbeitet werden sollte. Daher haben wir am 16. Oktober zu einem Netzwerktreffen engagierter Citizen-Science-Praktiker:innen eingeladen.

| Ria Würdemann ist Projektmitarbeiterin im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |

|

Teil des Netzwerks sind Menschen, die Citizen-Science-Projekte in der Schweiz, Deutschland oder Österreich betreiben (wollen). Sie sind Wissenschaftler:innen an Universitäten, Hochschulen und Bildungsinstitutionen, arbeiten für private oder gemeinnützige Organisationen, an Akademien, für einzelne Projekte oder in Bibliotheken, Archiven oder Museen. Bei unserem zweistündigen Online-Meeting wollten wir eine Plattform für den Erfahrungsaustausch bieten, über Bedürfnisse sprechen und gemeinsam überlegen, wie es mit Citizen Science in der Schweiz weitergehen könnte. Als Diskussionsbasis diente der neu erschienene Bericht «Citizen Science in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Wege in die Zukunft». Dieser nennt konkrete Ziele und dazugehörige Massnahmen.

Der Bericht macht vier zentrale Handlungsfelder und Themen aus, nämlich Mehrwert und Wirkung, Finanzierung, Ausbildung sowie Kommunikation und Sichtbarkeit. Nach einer kurzen Vorstellung der Bereiche und der Möglichkeit, via digitalen Post-Its auf die ausgemachten Ziele und Massnahmen zu reagieren, ging es in die Diskussion. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Viel Gesprächsbedarf gab es bei der Frage, wie wir den Mehrwert von Citizen Science greifen, vermitteln oder messen können, gegenüber Kolleg:innen, der Öffentlichkeit oder Geldgeber:innen. Vorschläge waren z.B., klare und messbare Zwischenziele zu definieren, Finanzierungsgesuche in Teamarbeit zu verfassen oder die sehr wertvolle Arbeit der Freiwilligen auszuweisen.

Die Finanzierung ist häufig ein grosses Thema. In der Schweiz gibt es keine spezifischen nationalen Förderprogramme für Citizen-Science-Projekte, wie es beispielsweise in Deutschland oder Österreich der Fall ist. Daher ist es oft nötig, potenzielle:n Stifter:innen erst einmal Citizen Science zu erklären. Langfristige Finanzierung ist eine Herausforderung, daher bietet sich eher die Suche nach themenbezogenen Mitteln an, also zum Beispiel spezifisch für die Kommunikation oder die Zusammenarbeit mit Citizen Scientists. Wichtig ist es, dass bei der Beantragung an alle Aspekte des Projekts gedacht wird und diese entsprechend budgetiert werden. Frustrationsfaktoren können teils erhebliche Konkurrenz bei Bewerbungen um Fördermittel sowie der grosse Zeitaufwand beim Antragsschreiben sein.

Weiterbildungsangebote für Citizen Science drehen sich meist um die Teilhabe von Bürger:innen, weniger jedoch, welche Kompetenzen Projektleitende mitbringen sollten. Einige aus der Gruppe konnten jedoch von besuchten Kursen und Workshops berichten, die sie als sehr hilfreich erlebt haben. Besonders Input zur Wissenschaftskommunikation und zu Messmethoden des Mehrwerts sind gefragt.

Gute Kommunikation und Sichtbarkeit sind essenziell bei Citizen Science, um Aufmerksamkeit zu generieren, Bürger:innen für ein Projekt zu gewinnen und Citizen Science als wissenschaftliche Methode und deren Mehrwert stärker ins Bewusstsein zu bringen. Der Wunsch nach mehr Trainingsprogrammen dazu wurde geäussert. Schnell machte der Austausch klar, dass die Teilnehmenden besonders im kommunikativen Bereich voneinander und von zuvor gemachten Erfahrungen profitieren können. Es gibt bereits coole und innovative Kommunikationswege! Beispiele sind spezielle Events, graphisch aufbereitete Factsheets oder die Nutzung von Gamification.

Wir sind dankbar für die anregende Diskussion und haben bereits im Anschluss als ein Ergebnis eine neue Blogidee entwickelt: Wir werden bald eine Best-Practice-Reihe zu Citizen-Science-Kommunikation starten. Wer gute Beispiele kennt oder selbst eine gelungene Kampagne umgesetzt hat, darf sich sehr gerne bei uns melden!

Veröffentlicht am 5. November 2024